ïñuJDSj [XvŲÐîµ½}Å·BiÅßÌ}ðãÊÉfڵĢܷ^2012N5È~j

éæEÒWE§ì^¡àV aqEìú± çÁE½êJ ÃçqE¬À Wq

y{Ì 1,800~ {Å ÷º[ z

@¯¶_XXN[ÉʤǪ̂ÍȵŷB»ÌÈ©ÉÍ _EÇÌ élà¢Ü·BáQÌ élÆÈ¢lªA_XâÓ¾ñ̶ðêÉyµÝA¯¶ÚWð¤L·éCN[VuÈpð`¢Ä¢Ü·B

@_XÌ\ðß´µÄbXðó¯éÔTlAbXÌAè¹ÅÌÇ¢a®³ñÉ¢½¸çðµ½èA

°ÙÅå«ÈTÌu¨ÌûÉüÁÄoçêÈÈÁ½èAùõÈúXðêÉß²µÄ¢Ü·B\ïÅAX|bgCgðÑÄxéTlBÔÆxéÁÄAÆÄàyµÄXeLȱÆÅ·B

@±Ì{ÍAÊ^ÅLLubNV[YÌSìÚÅ·BmIáQÈÇÅÇޱƪﵢlÉAÇÝâ·í©èâ·ìçê½{ðuLLubNvƾ¢Ü·B

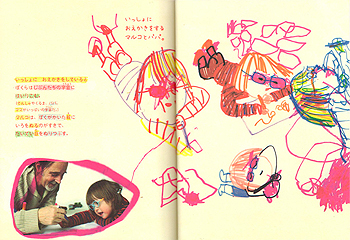

@uÔÆ¢ÁµåÉvÍASR}}KÉN³]Ì éS`TR}ÌÊ^ÅPǪ̀bðìèAVÒÅ\¬µÄ¢Ü·B¶ªÇßÈÄàAÇßÄàAêÉ©ÄyµñÅàç¦é±ÆðèÁĢܷB

iÑí±w@åw^¡àVaqA_EǤ^gc·ÙÝj

^ɵ¨© ·Ý±

y{Ì1,400~{Å ukÐz

@uêA80ÎAFmÇBoA47ÎA_EÇBA81ÎAÁ¥¢B¢ÅÉͳSMÌê®Ì|lB45ÎAÆgAs«xêB Sõ|RcÅ éBvÑɩ꽶ªA±Ì{Ì¢EÅ·BÒɵ¨©·Ý±³ñÌAȩȩɦSÈÀÆÌúí¶ª`©êĢܷBÆ°ÍFAbªÊ¶È¢èÅ èAàÁÆàæí©éèÅà èBucÆ°ÁÄA¶L¢Bvi117y[Wjƾ¢ÈªçAÆ°¾©ç±»êÉéçµÄ¢Ü·B«½ÈijijŶ¬ÌÈ¢úXB©í¢»¤AßAÂç¢A¦°oµ½¢Æv¤æ¤ÈGs\[hÌA±ÈÌÉAuÓvÆÎÁĵܤB»êÍΤµ©È¢AÉߢ©àµêÈ¢©àµêܹñB18ÑÌGbZCÌÅA_EÇÌ éoÌoêV[ÍȢŷªAu10oÌo^tCvÅbèÌSÆÈèÜ·B±Ìoª¢½©çAɵ¨©ÆªqªÁÄ¢éÌ©àµêܹñBuÆ°vðSèâÁÄ«½lÉÆÁÄÍSA¤´Å«éhL

^[ÈGbZCÅ·B

iJDSj

[XÒW^Öì Dj

Ò^Ac Iüq

yè¿^ 1540 ~iÅj©àªíoÅz

±Ì{ÍA

partP._EÇÌ éûÌNÆçµA

part2._EÇÌ éqÇàÌu±ÆÎvðÍ®ÞA

partRD¨ð§¿îñA

RÂÌÍÅ\¬³êĢܷB

_EÇÌ éqÇàÌÆ°©çñ¹çê½Au±ÆÎvÉ¢ÄÌYÝâ^âÌÅAÇÌlÉu±ÆÎvðÍ®ñÅ¢±ÆªÅ«é©ÌqgªlÜÁ½PûÉÈÁĢܷB

uͶßÉvæèAÒÌbZ[Wð겵ܷB

@u±ÆÎvªÍ®ÜêéßöÍAæØXÌç¿É½Æ¦çêÜ·Bèñ²ÌØÍAyÌ̬³Èíª½³ñÌ

ðz¢ã°AèðoµÜ·B »µÄA}ðLεAtðÎç¹A¾zÌõðÑÄAÔð©¯Ä嫬·µÜ·B³çÉAÔð穹AÀð¯Ģ«Ü·B bµu±ÆÎvÍA±Ìèñ²ÌÀÅ·Bèñ²ÌØÉÀªÈéÜÅAüèÌlÆ̽³ñÌo±ðʶÄA`¦½¢C¿ð½í¦A»ÌC¿ð³Ü´ÜÈû@Å\»µÜ·B»µÄAlÌ®ìâs®A½lÈ«ÉCëAí©é±Æâí©éu±ÆÎvðâµÄ¢«Ü·B»µÄAÅIIÉu±ÆÎvðbµÜ·B

@u±ÆÎvðb·ÜÅÌAÆÄàåØÈßöðu±ÆÎvÌyäÆ\»µÔ¿áṉ̃ë©çAqçÄÌÅAÇÌæ¤Éu±ÆÎvÌyäðͮޱƪŠ«é©Æ¢¤±ÆðCe[}ƵĢܷB

@{çÒÌûXÌÝÈç¸AÛçÌÛçmAct̳@AÃç@ÖÌêåÆÈÇA½ÌûÉQlɵĢ½¾¯é{ÉÈÁĢܷ B

iJDSê±^´ì Oqj

ÄC^Êä _ ÒW^ú{_EÇÃç¤ï ÛHw±[LOO[v

yè¿F2,300 ~i{Åj ffÆ¡ÃÐz

@_EÇÌ é¨q³ñÌ£ûHÌißû©çnÜèA궩©íéuH×évÆ¢¤±ÆÉÖµÄAÀHÜÅí©èâ·©ê½{Å·Bã¼Ìp[gWÉ éAÛHÉÖ·é 41 ÌQA ÅÍïÌIÈYÝÖÌ ½½©¢ñªfÚ³êĢܷBûcúÌÝÈç¸Aw¶úÜÅÔ µÄA _EÇÉÁ»µ½uH×é@\ðçÄé½ßÉvKvÈàeª±Üâ©Éí©èÜ·B{ÌÚIAv¢É¢Ä{ æèu§sÉ ½ÁÄvð]ڵܷB

@{Íú{_EÇÃç¤ïÉÝu³êĢܷ¾ê®omiSTjªÈïLuo[É æÁÄ쬳ê½àÌÅAðÌî{IÈBßöðmèA»êÉí¹½HÌ`Ôðl¦Ä¢àÌÅ·Bá٣̽ßAMûͪ㢾¯ÅÍÈAûOð½·éÍàãAãàËoµâ·AܽðÌB©ÌàäÁèÅÛÛݵĵܢⷢ½ßA_EÇÌ é¨q³ñð çÄÄ¢éÆ°ÉÆÁÄA£ûHâHÌißûÉYÜêÄ¢éûͽ¢æ¤Å·B£ûHÌ`ÔÈÇÍäÁèißéæ¤Éw±Í³êÜ·ªAÔ¿áñÉæÁÄÍH×IíéÜÅÔÌ©©é¨q³ñAtÉH~ ·È¨q³ñà¢ÄAHv ªKvÅ·BÀÛÉÇÌæ¤Éiß½çæ¢Ì©AïÌIȱÆðACXgðgÁ½èAí©èâ·à¾µÄ¢éðàAÁÉ_EÇÌ é¨q³ñÌÁ«Éz¶µÄླêÄ¢éàÌðºÐͯ½¢Æ¢¤MÓÅ{Í©êܵ½B

@êÊÌ£ûÉÖ·é{ÍAû©çcÌúç¢ÜÅðÎÛɵĢܷªA«Ì¬lÉÈÁÄ©çÌH×ûÌî{ͱÌûcÌúÉÜé±Æª½AÆÄàåØÅ·B

³çÉAQ&AÅͬlÉÈÁÄ©çÌHÉÖ·éYÝÉ¢ÄàðàµÄ¢Ü·ÌÅAu_E ÇÌ éû̽ßÌHÉÖ·éxKChvÆ¢ÁÄàæ¢ÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B į́q³ñÉä×AäÁèç±ÆÍí©ÁÄ¢ÄàAǤµÄà¼Ì_EÇÌ é¨q³ ñÆä×ĵܢܷB«Ìð@\ÌBðx¦Ä¢éÌÍA¢©É±ÌûcúÌ£ûHEHÌH×ûðJÉÏ@Ew±µÄ¢©Å·©çAªCÇâÁÄ¢«Üµå¤B

@½Ì_EÇÌ é¨q³ñÉÆÁÄ{ª»Ì¯ÆÈé±ÆA»µÄA²Æ°ªÀSµÄ HðyµÞ±ÆªÅ«éæ¤ÉÈÁÄ¢½¾¯êÎA»êÍ]OÌìÑÅ·B

ú{_EÇÃç¤ï ï·

åããÈòÈåw¬È ¼_³ö

Êä _

[äéÄfB[vÈmIáQÒO[vz[Ìúí

Ò:¶xõ95iL [Sj

ÒW¦:Shizu/\àà±

yè¿:1,870~(Å) {ÌíoÅ(tel 03-6425-8860)z

@JDSj [XÅàAå«Èe[}ÆÈÁÄ¢é̪u¬lúÌêvB»ÌIðÌÐÆÂÉAO[vz[ª èÜ·B±Ì{ÍAO[vz[ÌxõÅ éÒªoïÁÄ«½pÒ³ñÌÀÛÉ Á½Gs\[hª`©ê½GbZCÅ·Bx̵©½É¢ÄABáQâmIáQÌ élÆÌ©©íèûÉ¢ÄAêåpêÌðàRàð¦Èªç©êĢܷB

@æ4ÍuO[vz[Íyµ¢gu¾ç¯vÉÍAlÔ¡Ì éA·ÁÆÎÁĵܤGs\[hªÐî³êĢܷB»ÌÌÐÆÂu±¾íèoµ½çA~ÜêÈ¢vÉÍA±¾íès®É¢ÄÌðઠèA30ãÌ_EÇÌ éj«E¬|³ñ(¼¼)ªoêµÜ·B¬|³ñÌu±¾íèvÍATÉÀÆÉAéÆ«Aø¦«êÈ¢ÙÇåÊÌßÞðÁÄ¢«½ªé±ÆBÅàAÈñƩྵÄAJoÌÉ[Ü龯ɷé±ÆÉÈèܵ½B éTAרÍJoÐƾ¯AÌæ¤É©¦½ÌÅ·ªAæl¦½Ë!Æ¢¤û@ÅßÞð^ڤƵĢ½ÌÅ·B±«ÍºÐA{ÅÇñž³¢B

@½Ì±¤µ½mIáQABáQÌ élÌGs\[hðA·ÁÆÎÁ½èAÈéÙÇÆ´Sµ½èµÈªçAÀSµÄÇßéÌÍAÒªpÒ³ñ½¿ððµæ¤ÆµAêåm¯ÆXLðàÁ½¤¦ÅAlƵÄñèYÁÄ¢é©çBÅãÌæ7ÍuÝñȪÎÁÄéç¹éêðßÄvÅÍAu¬lúÌêvðÂéÉÍǤµ½ç¢¢Ì©AÉ¢ÄÒÌñª¦³êĢܷBêÉ¢Äl¦éAx·éûÉàAx³êéû̲ưÉàAÇñÅÙµ¢1ûÅ·B(JDSj [XÒWS/Öì D)

¢ÜßçêéCN[Vu³ç

²XØT~ GY q^

yACGXEGk®ïÐR~ jeBEpubVOÆ@1,980~iÅjz

@±Ì{ÍA_EÇÌ éWFC~[ñÌAw©çnÜéAÒE²XØT~

GYq³ñÆ°ÌAÈ̱LBÛIÉÍAqÇཿÉÁÊÈgðݯĪ¯é±ÆÌÈ¢CN[VuÈ«ª³çÌåOñÆÈÁĢܷB»êÈÌÉAWFC~[ñªÊwZÅwÔÆ¢¤¹ÌèÍAµÄyÈàÌÅÍ èܹñBú{ÍæiÈÌÉAÛìÒªKɪñÎçÈÄÍAáQÌ éqÇàªÊwZÉʤ±ÆªÅ«È¢Ìŵ天H

@uáQÌ éqÍnæÌwZÖs¯È¢ÌHvÆ¢¤e[}ÍAuæ1Í ßÄ¢wZvuæ2Í g½èOhÌ Ì½ß̽½©¢vuæ3Í 6NÔ̬·[ÝñÈ꾩类[vuæ4Í ·×ÄÌqÇàÌK¹Æ¢Ì½ßÉvÌ4ÍÅ\¬³êĢܷB±êÍAuw³çxÁĽ¾ë¤HÆ¢¤â¢Ì¦TµÌ·ð±¯Ä¢é¨bµÅ·BviuͶßÉvæè²j

@»µÄAÊwZÉʤ±Æªïµ¢ÌÍAáQÌ éqÇྯÅÈAOÉ[cÌ éqAVOÆëÌqAÆ뫪µµ¢qAÁÊÈË\ðÂMtebhÌqÈÇA½lÈqÇཿà¯lÅ·Bu½l«ðFߤvÆ¢¤±ÆÍAǤ¢¤±ÆÈÌ©Æl¦AÏíÁÄ¢½ßÉÍÇñÈs®©çn߽碢̩A»ÌqgðÒÌ̱ðàÁĦ´µÄêé1ûÅ·B

¡´ Re^

yú{@ß^1650~iÅjz

@eÈ« ÆAq̽ßÉ©³êéæ¤É¨àðcµ½¢Æ¢¤C¿Í ÁÄàAïµ¢±ÆΩèÅǤµÄ¢¢©í©çÈ¢AÆ¢¤±ÆÍ èܹñ©BàYª^A±lAâ¾A¬Nã©ÉÖ·é§xAMõcc±¤µ½pêÉ¢Äí©èâ·ðൽ̪{BÒÍÅmÅ èAáQÌ éqðàÂeÅà é¡´Re³ñBÅmƵÄ̳mÈm¯E»fƯÉAeƵÄÌo±àÜßÄ©êĢܷB

NPO@lAS¹yNu ì ¨q^

y©àªíoÅ^1650~iÅjz

@áQÌ éqÇàâål½¿ªÊ¤¹yNuAASªNPO@lðݧµÄ10NÌOÕðLµ½{B¹yðʶÄA»êÜÅÅ«È©Á½±ÆªÅ«éæ¤ÉÈÁÄ¢qÇཿÌuïÕvÆࢦépª»±ÉÍ èÜ·B®ÌL^¾¯ÅÈANPO@lÆͽ©Aܽ±ê©ç@lݧðl¦Ä¢éûÉQlÉÈéîñªJÉ©êĢܷB

·Jì mq@

y©[^2,000~+Åz

@_EÇÌ él½¿Æ·NÉí½èü« ÁÄ«½Õ°â`êåãÌ·Jìmq涪A@ï é²Æɳ¦Ä¾³ÁÄ¢½u_EÇ_bvª1ûÌ{ÆÈèܵ½Bu_EÇ_bvÆÍAuͶßÉvÌÉ éæ¤ÉA_EÇðß®éªÌÈ¢v¢Ý̱ÆÅ·B

@±Ì{Åî{ƵĢé¾tð2°ܷB±Ì¾tðOªÉu¢ÄA¢Âàv¢oµÄ¾³¢Æ©êĢܷ

1. ½¿Æ¯¶lÔBêÉ_EǪ 龯B¾©çÆëÌSÅÍÈêõB

2. Æ°ÍT|[^[(c)IèÍ{lBT|[^[ÍIèÌãíèÉÍÈêÈ¢B

@v¢ÝÍ_EÇÌ éûðx·élÉÆÁÄàßµ¢±ÆÅ·B±Ì{Íu_EÇ_bvðM¶ÄqçÄÌ©Mðȵ½èAYñ¾èµÄ¢éeä³ñâAÞçðx¦½¢l½¿Éü¯Ä©êĢܷB_EÇÉ¢Ä̳µ¢m¯ðmèAu᪢vâuá¢væèàA½¿Æu¯¶vƱëÉÚðü¯êÎAàÁÆ©MðàÁÄqçÄðyµÞ±ÆªÅ«éƳ¦ÄêÜ·BK¹TµÌ1ûÅ·BºÐèÉæÁĨÇݾ³¢B

(JDS/´ì Oq)

À¡@Ò

GìRq@è

|ªIq@

y ¢èoÅ^Å5,500~z

@_EÇÌ éÂN½¿ÌÊ^WAuÙñɨÜÖà ÌÍ?_EÇÂN70lÌÊ^W?vi2009NjAu±Ì¢Ìõ̽¾É ?_EÇÂN100l̺?vi2015Njɱæ3eÅ·B¡ñÍj«75¼A«80¼ªoêBÞç̱êÜÅÌ äÝA»ÝÌdâwÆAï¡âÆ°ÈÇA»ê¼êɶðyµÞpªAÊ^ƶÍÅÐî³êĢܷBey[WÉfÚ³ê½AÞç©çÇÒÖÌbZ[Wií½µ©ç ȽÖjAeä³ñ©çÞçÖÌbZ[Wie©ç ȽÖjàA¶«¶«ÆÞçÌlÆÈèð`«oµÜ·B

@ÒÒÌÀ¡Í·NA_EÇÌêåÆƵÄBw±ÉgíÁıçê½ûB3ûÌÊ^WÌ^CgÍ¢¸êà´çÌ©çÆçêĢܷB

JEEHb`}@

غ å¶^|à çå^PrEME}N}iX@Äó

y»ãl¶Ð^2,200~i{Åjz

@½°ÈSNSðßÄ¢½çuáQÆFmÇư̽ßÌKChvÆ¢¤«ê¢È\̱Ì{ÉÚª~Üèܵ½BÁîÆV»AFmÇ̤ÒÅ éÒªAumIáQÌ élàFmÇÉÈé±Æª évÆ¢¤±ÆÉ¢ÄAí©èâ·ðà·é{Å·BA~ChÀ^pN¿ÁA]ÌÞkªA§qÉÇñÈ`Å»êÄéÌ©E±È¢Ì©Aí©çȢƱëÅ·ªA§qÍ34ÎA»ë»ëmÁĨKvª éÆv¢ÇÝnßܵ½B

@½Æ¦ÎAgCÌhAðJ¯ÄȺ©1થÝo¹È¢AÆ¢¤±Æª èÜ·B»êÉÍRª ÁÄA°ÌFªá¤¾¯Åi·É©¦ÄµÜ¢A±íÄißȢƢ¤±ÆÈÌÅ·BuǤµÄ!?vÆÓßĵܢª¿È|CgÉ¢ÄAð̽ßÌîñªA½³ñ©ê¢Ü·BFmÇÍ_EÇÌ éȵɩ©íç¸N±è¤éµAN±çÈ¢©àµêܹñBSzµ·¬ÈÄàæ¢Å·ªA§qÌÝÈ縩gàÅ«éuõv͵ĨÉzµ½±ÆÍÈ¢ÆvÁ½Ìŵ½B

|àçåæ¶æè¨íèÉæè²

{ð±êÜÅÉoïÁ½_EÇóQâmIáQÌ é³Ò³ñÆA»Ì²Æ°xÒÌFlÉù°Ü·BFl̳ҳñÖÌ[¢¤îÆA£gIÈîìÆãÃÖ̦ÍÉæèAÀ»µ½{Å·B

±Ì{ðèÉÆÁ½ûXªAuæµA»êÈçÎAà¤êxæ£ÁÄÝæ¤IvÆúXÌîìÖÌÍÉÈéæ¤ÈàeÉÈÁÄ¢êÎK¢Å·B

u»¤©A±êªl¶©B³çÎà¤êxIv c@gDXg©êè«

eEîÒExÒ̧ê©çv

²XØ a^Aì ~½@Ò

yðúoÅÐ^1,400~i{Åjz

@s_EÇðçÄéeÌïigCAOjvÌã\Ƶķ±ßçê½A²XØaq³ñÌB»Ý38ÎÉÈé_EÇÌ é§q³ñÍA3NOÌ35ÎÌÆ«©ç©§¶ðnßçêܵ½B

@»ÌL^ÍAJDSj

[X2019N11ÉàêfÚ³êĢܷB±Ì{ÅÍA³çÉÚµ¢©§¶ÌL^¾¯ÅÈAîÒ³ñÖÌAP[gðʶÄAî·é¤Ìg¿ðTèAunæÅ©§¶·é±ÆvA»ÌxÉ¢Äàû^B¤ÒÌAì~½³ñÍAîR[fBl[^Å èAus[vt@[XgsxÒvƵÄnæ®ÉsͳêĢܷB

©§¶ÉÍsÀÍ«àÌÅ·ªA»±©çyµÈÁÄ¢úXÉ¢ÄÔçê½PûÅ·B

ë¤Aág·ÇA_EÇÌêv

Ah [E\@

Ëc ì¤ ^Ëc I^´ ÀÞq@|ó

yCÆÐ^2,200~i{Åjz

@bèÆÈÁ½fæu¢ëÆèÇèÌeqvÌ´ìBSwÉà¢wÌ[¢ÒªA10 Nð©¯300gÈãÌeqðæÞB»Ì©çAêÊIÈeqÆÍlXÈu¿ª¢vª éeqÌL^ðLµ½V[YB

@æ1ªÅ éIÉÍA1Í §qA2Í ë¤i®o᪢jA3Í ág·ÇA»µÄA4ÍÉ_EÇÌ éqªoêµÜ·B¢E23Jŧs³ê½¢EIxXgZ[mtBNVÌú{êóB

zKÜäÝ@

yOãwÐ^8,360~i{Åjz

@2019 NÉoųê½u_EÇÌ·×Ävi2019N11u}ÐîvÉfÚjÌæ2ÅB

@`¬OÈâÈAt@VeB[hbOÈÇAV½ÈÚàÇÁ³êܵ½B

@³çÖWÒAãÃÒÈÇA_EÇxÉgíé·×ÄÌlÉmÁÄà碽¢àeªlÜÁĢܷB

Lª ^¶

y¾pЧ^1,850~i{Åjz

@¤¯ÊMMÌj [XÅAuÌlvƵÄ_EÇÌçúLðoŵ½Lª^¶³ñªÐî³êܵ½BLS¶ð²ÐîµÜ·B

uÌlv

_EÇÌçúLðoŵ½

Lª^¶(Ð먩ܳ¨)³ñ

@2004NɶÜê½_EÇÌ·jàr( äÞ)³ñ(16)Æ̶ðÂÃÁ½uN¾ÁÄN©Ìq[[ÉÈêévðoŵ½BZí°ñ©ânvjOªN«½èA²ðø¢Ä×âK¢Éãñ¾è·éúíÍAáQÌL³ÉÖWȾé³ÆCt«ð^¦ÄêéBu_EÇÌ¢ÍL©³âÂ\«É¿Ä¢évÆÌÀ´ðß½B

@α·éìèsðÌEõgÌ@ÖÉ05N©çAÚB»ÌLðîÉÜÆß½B{ÌèÍuqç¿úvBeªqðuçÄévÌÅÍÈAàr³ñ©gªÔª©©Á½ÆµÄ੪ÌÍÅçÁĢƢ¤A¶½Íâ½Üµ³ð\»µ½B

@oÅɽèADwÌt©çÙÌõFÌÙíð²×éVo¶Off(NIPT)âA16NÉÍ´sÅN«½mIáQÒ{ÝÅÌEÅ©ñ¾D¶vzÉ¢Äàv¢ðÂÃÁ½BÞ«oµÅË«t¯çê½u½ÌIðvÉuíªqðÛè³ê½æ¤É´¶½vÆËf¢ðB³È¢B

@»êÅàl¦²¢Ä±¢½ÌÍuNµà¶«é½ßÉxðKvƵĢéBN©ÆÖíèAN©Ìx¦ÉÈêéÈçl¶ÍP«ð·vB{Ì^CgÉÂȪ馾B

@íªqÌáQðm³ê½¼ã̼eª{ðèÉæÁ½ç\BuYÞC¿Í·²ðÅ«éB»êàÜßÄAqðçÄéÌÍ{Éyµ¢Æ`¦½¢B 諽辯ÇvB×Ìàr³ñð©ÂßéÚªêiÆ×ÈÁ½B47ÎAsogB

(¤¯ÊMzM)

(îññ:¤¯ÊMLÒ JDSïõ sì )

BáQÌqÇàÌÌÆSðÙ®·vOv

O{ Øq

yw¤vX^1,400~i{Åjz

@râwðäÁèÆäçµÄgÌðäéßéAÍð©¯È¢bNX·é^b`BÀͱÌ{AO¼ªÍ^b`PAÌû@ÅÍÈAáQÌ éqÌgÌÌÁ¥â^b`ÌøʪÚÁĢܷBeªqÇàð©ÞÆ«A³íéÆ«AflÉÍu¦H»ñȬ³È±ÆÅᢪÅéÌHvÆ¢¤ç¢Aשl¦Ä¢éÌÍwÃ@m³ñ௶BO{³ñÍA®ÌtƵĩÂÇÌ é¨q³ñÉü«Á½Æ«Aü{Ý̬lÒÌp¨ððv¢oµ½»¤BñªOXµAબ³`R`RàpÍAáQä¦ÅÍÈgÌÌÙ£©ç«Ä¢éÆÆç¦Aäéßé±ÆÅüP·éo±ðÏÝdËA±Ì{ðo³êܵ½B^b`PA¾¯ÅÈYoutubeÉÌÌ®æà èÜ·ÌÅA¨q³ñÌóÔÉ Á½ÆèݪūܷB

y®é[ÝñHP@https://www.groomin.jp/z

}ä Mã

yKADOKAWA^1,400~i{Åjz

@NAu¢E_EÇÌúLbNItCxgvÅiïð±ßľ³ÁÄ¢ét[AiET[E}äMã³ñB2019NÌÄÉtWerðÞEµÄt[ÉÈÁ½¼ãAu««pîvÆ¢¤ªñðǵܵ½BïµàRiÐÅ̬aÆÈèAaCÆü«¤ÅASNSðʶĽ³ñÌMðµÄ«Üµ½B2020NÍAú{A¢EÌl½¿ªAu½vÆü«¤Ôðß²µA}ä³ñÍܽÊÌXe[WÅu½vAuavÆü«¤Ôðß²µÄ¢½ÌÅ·B»Ìo±©ç}ä³ñªvÁ½±ÆƯÉASNSÌtH[Ìû½¿©çÍ¢½½³ñÌãܵªA¬ÁµèlÜÁÄ¢é̪±Ì{Å·B}ä³ñǪ̈©¢âãܵ̾tÍ»ÌÜÜA±Ì{ðÇÞlÖÌãܵÉàÈèA³çÉ}ä³ñ©ç½¿ÖÌã̾tªÔçêĢܷB300y[W Üè̱Ì{ÍAu¶«évÆ¢¤±ÆÉ¢ÄAܽlÆÌÂȪèÉ¢ÄAl¦³¹çêé{Å·B

¶^ºã L@G^É¡ üJ

yÂÉ^1,600~i{Åjz

@2019NÌæ2ñ_EÇïcAu{l\vÉodµ½ºãL³ñÍAuNHKn[gWvÉ6ñüIµ½A_EÇÌ é20ÎÌlÅ·BßÄÌìiWuã¢ÍÂæ¢vÍA¯¶_EÇÌ éA[eBXgÉ¡üJ³ñÆ̤ìÅ·B15Ωçûæðn߽ɡ³ñÉæéGÍA\ðͶßAƯ¶p[ªìêÜ·B¡N20Î̯¢NA[eBXgªÂÃé¢Eª¾éLLP120Ø[WÅ·Bn[gWÉüܵ½6ìÍA¼lE^gÈǪðC[WµÄ`¢½GÆÆàÉAܽ62ìð1ÍuÎç_vA2ÍuAjo[T[vA3ÍuGßvA4ÍuwZÅoïÁÄñvA5ÍuúX¥vA6Íu²vÆe[}ɪ¯Äû^BÍA·×ĺã³ñÌè«Ì¶ð»ÌÜÜBTCyÅJÉ`©ê½Í¢¶»Ìà̪A[gÅ·B

²XØ ^I

y¶|Ð^1,200~i{Åjz

@u}^Cv Æ¢¤ìiÍA¶|Ð~úV·åÃÌRN[ul¶\l\FåÜvɨ¢ÄÅDGÜðóܵAл³ê½àÌÅ·B

±ÌìiÍA_EÇÆñÂ̹ÇðÁÄYÜê½óÆA ½¿Æ°ªàñ¾lNÔðA¯Ģ½úLÆCX^Oimare.timejðÇÝÔµA ͶßÄÔÁ½àÌÅ·B

@ͱÌìið±ÆÅA ©ª©gÉN±Á½êAÌoð®µA ܽV½ÈC¿ÅóÆü«¢A yµàñÅ¢«½¢Æv¢Üµ½B

@»µÄA±Ììið½³ñÌlÉͯ½¢ÆvÁĢܷB ᪢ðö©Á½Î©èÌ}}AçÉYÝêµÞ}}A»ñÈ}}ðx¦él½¿ðêuÅàÎçɵ½¢Bܪó]ÉÏíé±Æð`¦½¢B»µÄA©gªx¦çê½Æ°âFlAãÃÖWÒâÃçAÛçÉÖíélÈÇÉ´ÓÌC¿ð`¦½¢B»ñÈìêéz¢Å«ißܵ½B

@NɾÁĽÉK¹ÉÈé`Xª é±ÆAæèz¦½æÉÍ¿áñÆK¹ªhé±ÆB½èOÌúªÇêÙÇf°çµ¢àÌ©B¶«é±ÆÆ^Éü«Á½½¿Æ°ÌlNÔðAºÐ½³ñÌlɩĸ«½¢Æv¢Ü·B½©´¶Ä¢½¾¯éà̪ èܵ½çAåØÈlÖÆu}^Cv ðènµAܽÇñÅà禽çAµ¸ÂLªÁÄA ¡±ÌuÔɢĢé}}ÉÍ©àµêܹñB»êªÌêÔÌè¢Å·B

¦fÚ}ÍXÅ ¨ß¾³¢B

iJDSj [X\A[gfBN^[j

@ éúAÒ̲XØ^I³ñ²©g©çAu}^CÌ`VðfUCµÄ¢½¾¯È¢©vÆ¢¤²kÌbZ[W𢽾«Üµ½B¯¶_EǪ éºðçÄÄ¢éÉÆÁÄA±ñÈÉðµ¢²kÍÈ¢Æv¢AºÐIƨԳ¹Ä¢½¾«Üµ½B

@`VÌfUCÉÍAª{¶©çÅàóÛÉcÁ½¾tð²µALb`Rs[ƵÄgp³¹Ä¢½¾«Üµ½B

u¾úàAø«µß½Èéêúɵæ¤Bv

@ÍA±Ì¾tÉu¾úÆ¢¤êúðÛ²ÆAäªqÆêÉø«©©¦ÄÝæ¤vÆ¢¤ÒÌ·àèÌæ¤ÈàÌð´¶Üµ½B½¿ÍAúXÌZµ³ÌÅA²½èOÌúíÌf°çµ³ðYêĵÜÁ½èAäªqÆß²·êúêúÌ©¯ª¦ÌȳðA©¸ÁĵÜÁ½èµÜ·B»ñÈA©çÌ«öð¨Æ๸A½Üµ¶«æ¤Æ·éóñÆÒªAÜéÅåç©ÈCÌæ¤É½¿ðÜéÁÆïÝñÅêÄ¢éB»ñÈC¿É³¹êéÌÅ·B

_EÇÌ éqÇà̽ßÌgÌÃèKCh

[¨¤¿ÅÅ«éûKBOOK[xi´æQÅj

´Ò^pgVAEEB_[Y@ÄóÒ^^ì põEHc ÂÞq@óÒ^²¡ ¸³

yOÖX^5,500~iÅjz

@y[W486AܸÍ{Ìú³ÉÁ©³êéÆv¢Ü·Beª·×ij¦È«á¢¯È¢ÌH@ÆvbV[É´¶é©àµêܹñB¢¦¢¦AûKµÈÄàÀÁ½èࢽèÅ«éqªÙÆñÇÅ·BÅÍȺugÌÃèvH

@¦Í_Ì¢¿ÎñÅÉ éuqÇ઩gÌl¶ði·é½ßvB¤¿ÌqÍà̪ºèA¤Ü̪g¦È¢AÆ «çßÄQæèA¨q³ñ̲¬³ÈÏ»âÅ«é±ÆÉeªÚðü¯é±ÆÅA¨q³ñ©gªu©ªÍ±êÅ¢¢ñ¾vÆv¦é«Á©¯ª¦Ü·B

@±Ì{É éÊ^ÌqÇàÌÚðppƩľ³¢BuâÁÄݽ¢vu ̨à¿áðÆè½¢v»ñȺª·±¦Ä«»¤Å·Bu¤ÜnCnCµ½¢vÆl¦ÄûK·éÔ¿áñܹ͢ñBu »±És«½¢vu êªÆè½¢vÆv¤©çA©RÆ®«Ü·B

@wÃ@mÍgÌÌÂèðnmµÄ¢Ü·ªAíªqÌu®«vð¤Üø«o¹éæ¶Éoï¦é©ÍܽÊÌbB¾Á½çeª»ÌqÌgÌÌvÉÈêÎAúXÌÖíèÌÈ©ÅÅ«é±Æ̪LªÁÄ¢«Ü·BèÌY¦ûAx¦Ä¢éÊuðÙñ̵Ϧ龯ÅAÍÌ©©èûªÜÁ½ÏíèÜ·B¨ÞÂÖ¦âHª~jûKÌ`XÉÈéÌÅ·B

@±Ì{ÌåÈ|CgÍABiKÊÌeXe[ÌÅãÉ éu}CXg[E`FbNXgvÅ·B»ÌXe[WðNAµÄ¢é©ÌÓ𫪦³êĢܷBܸ±Ì`FbNXgð©ÄA©ªÌqÉ ÄÍÜéXe[WðE¢ÇݵÄÝľ³¢B

@ܽA±Ì`FbNXgð©ÄA©ªÅäªqÌ`FbNðµÄÝܵå¤B¢ÂÅ«éæ¤ÉÈÁ½©AÆ¢¤±ÆàµÄg¤±ÆàÅ«»¤Å·Bnr{ÝâKâÃçÈÇðó¯éÛàAÛìÒÆêåƪ`FbNXgð©ÈªçA¤ÊF¯ð[ßé±ÆàÅ«éŵå¤B

@¶ÍΩèÅæí©çÈ¢AÆ¢¤êAêÉl¦Ä³¦Ä¾³éæ¶ðTµÄÝܵå¤BÛìÒ¾¯Åø¦Ü¸A»Ìq̱Æðl¦Äà礫Á©¯ÉàÈèÜ·B

w ¢¿áñÌÐÝ _EÇðà ¢¿áñÌA}}©ç̨ĪÝx

iâèX^1,600~{Åj

@¬wZ4 N¶ÌqÇཿªðÅ«éA_EÇÌ é¨F¾¿ÌÁ¥âÚµûª`©ê½G{Bu¬4¶Sõª ¢¿áñ}}̨bð·«A^̱·éöƪsíêܵ½B ¢¿áñÍAȺÁÊxwZ©çn³Ì¬wZÉ]ZµÄ«½Ì©A ¢¿áñÍ]ZµÄǤ´¶Ä¢éÌ©ª`©ê½A ¢¿áñ}}©ç̨èBviâèXÌàeà¾æè²j ¢¿áñÆqÇཿ̩©í袪Aâ³µ¢^b`ÌGƶÍÅ`©êAålÉÆÁÄàA_EÇÉ¢ÄÌðÌüèûÉÈ軤ŷBÄCÍÊäMvicrã\B

w_EÇÌÆ@ààVãÄqÌêléçµx

i©ÜçtHÐ^1,540~{Åj

Ò©çÌbZ[W

@±Ì{ÍAààVãÄq³ñª30ÎÅêléçµðnß½±ÆÉ¢ÄA¨êlÌààVNq³ñªÂÃÁ½àÌB»¡ÃÃÅðÇܹĢ½¾«AܸÁ¢½ÌÍA¨êlÌf¾BãÄq³ñÍm©ÉÆƵħhÈdð³êÄ¢éªAmI᪢ª é±ÆÍܬêàÈ¢ÀÅ èA©§µ½ÆµÄàlXÈxªKvÈÌÅÍÈ¢©HÆSz¾Á½B

@µ©µAãÄq³ñÍu¶«éBlvÈ̾B¶ðiµAHÍêlÅìèAêlÅH×Ä¢éB¿àãè¾Æ¢¤©çEX¾BÀÆÉÍÁÉpªÈ¢ÆAçȢƢ¤BÀÆÉàߢc¢ ©çæmÁÄ¢éuvª´¤XXvÌÌüµ¢®ÌåÉÈÁ½ãÄq³ñÍAÆÄàfGÉéçµÄ¢éBâsÌATMðg¤±ÆðͶßAÐïÉo½±Æž½½Ìm¯ðW³¹ép[ð¿A¢Á½±ÆªN«½ç©ªÅð̹ðTÁ½è·és®ÍÉͳ|³êéB

@ÐïÍ»êÙÇâàÌÅÍÈ¢¯êÇAãÄq³ñÍnæÉå¨ÌµÄêélðÂèAܽA_ç©¢ð©¹Änæðª«ñÅ¢éÌÍÆÄàfGȱƾÆvÁ½B{àV«¡ÌuJj}PYvÌfÌæ¤ÈlÈ̾B{ÌÉuäÞÈ¢vÆ¢¤¾tªæoÄéªAÔá¢È¤É¿½VgªãÄq³ñÈ̾BêléçµðnßÄA¾èµ½èARðo¦½èA¶Xµ¢»Ààmé±ÆªÅ«½B©RÍß©HÆv¢ÂÂA±ê©çÌãÄq³ñÌu^Ì©§vÉúÒµ½¢B

yJDSïõFFJ Sqz

w_EÇÌ·×Ä@ALL OF DOWN SYNDROME(TRISOMY21)x

ilOãwÐ^7,600~{Åj

Ò©çÌbZ[W

_EÇÉ¢ÄAÓÆ^âÉvÁ½A

SÈTÌæ¤ÉßÁÄÙµ¢

@_E¿áñÍAaÌlCÒÅ·B¨»çÆëâwZÈÇÅ໤ŵå¤BÆÄàlùÁ±A·²Kͪ èAÝñȩ礪çêé²Qɤ絢¶ÝÅ·BܽA¾é³C¢ÁÏ¢Ì_E¿áñà¢êÎAéŨÆȵG{ðÇÞ̪D«È_E¿áñà¢Ü·B»ê¼êªÂ«ðLεÄA³CÉyµúß²¹½çAžÆv¢Ü·B

@¬ÈãðµÄ¢½±ëAÍ¢ëñÈàȾ³Ì_EÇÌ é¿ÑÁ±Éoï¢Üµ½B»ÌãA¬ÌªìÅèp̾¯ÅÈA¸âuÌÁÃEÁÉÉàgíéæ¤ÉÈèA¡xͳܴÜÈOȾ³Ì_EÇÌ é¿ÑÁ±Éoï¢Üµ½B

@21g\~[ÉÍÆÄàÁ¥IȾ³âÇóª éÌÅAffâ¡ÃEÃ{E¶É¨¢Ä éöxÌ\ªªÅ«Ü·B»Ì½ßA¶ÜêéO©ç é¢Í¶ÜêÄ·®©çAãÃÊâ¶ÊŵÁ©èT|[gµÄ °êÎA³CÉ··çÁÄêé±ÆªÆÄàúÒÅ«éŵå¤B»Ì½ßÉÍAãÃ]ÒÍà¿ëṉ̃ÆAÆ°EwZÌæ¶EüèÌlXªA_EÇÉ¢Äæmé±ÆªÆÄàdv¾Æv¢Ü·B_EÇÉo路×ÄÌûªAÓÆ^âÉvÁ½ÉA±Ì{ðSÈTÌæ¤ÉßÁÄÙµ¢ÈÆv¢Ü·B

±Ì{É¢Ä

@O¼ÍA21g\ ~[ÌffâÀ¶¾³ÌffE¡ÃÉ¢ÄAeªìÌGL Xp[gÌæ¶ÉA|Cgð °Ä}\ÈÇàgÁÄãÃÒÅÍÈ¢ûÉ઩èâ·¢æ¤ÉA©ÂAÅVÌîñâ¡Ã@ÈÇà}jAbNÉ·èñÅãÃÒÉàÇݲ½¦ª éæ¤É¢Äàç¢Üµ½B

@ÌêåªìÅà èÜ·¬ÉÖAµÄASgâææAC¹ÇA¸ÌAÌgsbNXÈÇÉ¢Äà@躰ÄÜÆßĢܷB

@{Ìã¼ÉÍAwEìÆE¾ê®oÃ@A¨··ßÌ}A¹yÃ@AÛçADPoYA²Æ°Ì¾tÈÇà©êĢܷBºÐA²Æ°âwZÌæ¶ÈÇÜíèÌûXÉÇñÅÙµ¢Å·BܽAwZÉsÉÍÇñÈIðª éÌ©A»Ì ÆAE·éÉÍÇñÈßöðoéÌ©AïÌIÉÇñÈöIT|[gªó¯çêéÌ©ÈÇA¬·µÄ¢È©ÅAÀۼʵ½Æ«Éð§Âîñà·èñŢܷB

yꧧ±Çàa@È@zK ÜäÝz

w¶ÜêÏíÁÄàA@[A36NÌ^À[x

ilÔÆðjÐ2019^3,500~{Åj

AJvæAA±ÇAjZtÅô³ê½OHqV³ñªALÅÌí̱ðÜÞ¶¢§¿ÆA36NÔÌsåÈgÛö±õhƵÄÌOÕð©ê½{BuȺïñÅÐîðHv\\ÀÍAOH³ñÍ_EÇÌ é¨q³ñÌeÅA¨êlÍ23NÔÉí½èuÔNjbNvijÅ_EÇêqBkðS³ê½OHiqæ¶ÈÌÅ·Biqæ¶ÍA·Ì^²iÜè³j³ñª1973NÉAJŶÜêÄÈ~ABSwÒƵÄÌêå𶩵Aú{ɨ¯é_EÇ¤Ì ÐÅ èJEZOÌpCIjAÆÈÁ½ûÅ·iã\IÈw Ƚ½¿Íuó]vÅ é \_EÇƶ«é\x^lÔÆðjÐF2004NjB

OH³ñÌ{ÉÍA^²³ṉ̃ÆAiqæ¶Ì±ÆAJrãÅd¦éÛö±õƵÄdÇÌS¾³ðø¦½_EÇÌ éqÌeƵÄÌYÝÉÖ·éLqª èÜ·B»Ý45ÎÉÈÁ½^²³ñÌߵ𨷫·éÆAc¢ ÉNGOÌvç¢ÅèÁ½áQ{çêåÆÌ{êÆß²µ½AJÌsbco[OÅAêåEõÄÂÌàÆÔRlÆAp[gŤ¯¶ðµAX[p[}[PbgÅ©§µ½¶ðçêĢ黤ŷB

yJDSxRx·@ã´ öqz

wz[z[ÌA»ê©ç[mÌçÄû[x

ioÐ2018^1,400~{Åj

`±Ì{ðÇñÅ`

óñƲ¼eÌSÊ¢¤wÑÍA_EÇÌ éóñÌ»¡ÖSÉî«SÅwѤàÌÅ·B±êÍA_EÇÌ é¨q³ñ¾¯ÅÈAqÇàÉÖíéSÄÌlÌ´_AqgÉÈéÆv¢Üµ½B²¼e̤ é³çâèìèâèWÍ©élÌSÉ´®ð^¦Ü·BóñÍ\»L©Éç¿ASÅsAmðe¢½èâGð©¢½èµÄüÍÌlðyµÜ¹ÄêÜ·B±Ì{ðʵÄAÇÌqàFA³ÀÌÂ\«ðéß½¶ÝÅA»êðø«oµFßLη±Æ±»ªålÌðھƢ¤±ÆðüßÄ´¶Üµ½BlXÈlXÉó]Æ´®ð^¦éêûÅ·B

yºÉ§@@~qE1Î7JÌqÌêz

G{w ©ñÈ¢x

iÔǤÐ^1,500~{Åj

u ©ñÈ¢vA±Ì¾tÍí½µ©gªSÄÌqÇཿÉͯ½¢uÝñÈ»êÅ¢¢ñ¾ævÆ¢¤z¢É¤ÂµAÀí¸èªLÑܵ½BqÇཿÌÂÜÁ·®Å èâíç©Èz^L©È´ó«/ ¤Éç±ÆŶÜ꽦aÌS»ñÈLLµ½SªìêÄ¢éG{Å·BqÇཿ̬³ÈÐïªL©ÅDµ¢æ¤ÉAÐïSÌ໤ÈÁÄ¢½ßÉA½¿ålɽªKvÈÌ©B±Ì{ÌÌqÇཿª»Ì¢Â©Ì¦ð©¹ÄêĢܷBwÔ׫åØȱÆð³¦ÄêÄ¢éqÇཿÖu ©ñÈ¢ævÆÙÙ¦ñÅ °çêéålª¦éæ¤A±Ì{Éè¢ðßÄB

yºÉ§@c RüqiJDSïõjz

¦fÚ}ÍXŨ߾³¢B

wI×È©Á½½`o¶OffÌëfŶÜê½qx

i¶åYtH^1,700~{Åj

êeªãtðñiB±ÌÕIÈÙ»ªj

[Xɬê½Aí½µÍ¾¢æ¤ÌÈ¢Ëf¢Æ¨Ñ¦ð´¶½B}¬ÈãwÌWÆA»êÉǢ¯ȢÐïAlÌSB»Ìcݪ¡É^¦ée¿Í]èÉàå«¢BÒÍTNÈãð©¯AÒÌêe¾¯ÅÈA_EÇÌ éûðàKËAJÈæÞðdËÄ¢éB ƪ«É±¤LµÄ¢éBuÀÕÈâàAÀÕÈoYàÈ¢BclÔÍÉÔᤶݾBIñ¾¹ðÇ©êÆvÁ½èAã÷µ½èA»¤âÁĵ]ª|µÄ½¿Í»êÅණĢév±Ì{ðèÉæéðçSçOµ½lɱ»ÇñÅᢽ¢êûB

ys{@c ÝÇèiJDSïõjz

wáQÌ éqÌueÈ« Æv`ue é ¢¾vÌõx

iåwÌFÐ^1,500~{Å)

ueÈ« ÆvÉAáQÌ éqÍǤÈéÌ©B¢½¸çÉsÀð´¶Èªçúðß²·æèàu¡Å«é±Ævð·é½ßÉB©gàmIáQÌqª èASð©¯Üíè½ÌuðÂïéÒÈçÅÍÌAegÈAhoCXÆÅVîñªlÜÁ½êûBwáQÌ éqÌÆ°ªmÁĨ«½¢ueÈ« ÆvxÈÇAù§2ûÌàeðÜÆßÄÅVîñðXVµ½èÅÅ·BuSkõ¤CïvÅuðµÄ¢½¾¢½nLæ¶ÌV§B

wREmh23ªxko¶OffÒl

iukÐ^607~+Å)

erh}ÅàbèÌAYÈðäɵ½ãÃ}KuREmhvB23ªÍANIPT(ñNPÌV^o¶Off)ðé2ÂÌų̛êB»ê¼êîÌÙÈéÆ°ÌÅAǤ¢¤_ðoµÄ¢Ì©BålöÌãtE¹TN¾¯ÅÈAFèâ`qJEZ[E^cPWÆÆàÉbµ¢ðdËÄ¢«Ü·B»ê¼êÌZtÌ©çANIPTÉÖW·é½³ñÌÛ誫¤èÉÈé23ªÅ·B

wÒWð¨¦Ä [ïñ[JDSj [X]203Æàñ¾17NÔ[x

ÒÍJDS³Å èAxRx(ÂÈGO)x·Å èA¡tÜÅ17NÔÉí½èJDSïñÌÒW·Åµ½Bïñ203ªÌÒWãLðÜÆß½±Ì{ÍAú{_EǦïÌðjÌêÅà èA_EÇÌ élâ»ÌÆ°ªAú{ÌÅÇÌæ¤Éºð°Ä«½©ÌL^Åà èÜ·BÒ²©ģq³ñÍ»Ý29ÎB¢ÂàïñðÒWµÈªçAuïñÌÇÒÌÙÆñÇðèß鯶§êÌeä³ñÖü¯ÄÌ©çÌ gG[h Æ¢¤±Æðl¦ÈªçÒWãL𫱯Ģ½v̾»¤Å·B

êÊÌ͵ĢܹñªAJDS±ÇÅݵoµÄ¢Ü·B

wÆ°ÌRgo Vol.1 qÆü«¤Òx

õ¶Ð è¿({Ì1,500~+Å)

GuVERYvªæÞµ½Æ°Ìp©çAlXÈÇÆü«¢æèz¦½25Æ°ÌXg[[ðÄÒWµ½êûB»Ì¤¿A_EÇÌ é¨q³ñÌ¢éÆ°Í4gBeGs\[hÍAsNÌy[WÉÎçÌÊ^©çnÜèÜ·B ȽÌS̨àÞÜÜÉADZ©çÇñÅࢢ{Å·B«ÁÆA Ƚɿ¾tªA©Â©èÜ·BÇݽȢ¾tÉoïÁ½Æ«ÍA»ÌÇݽȢ©ªÌC¿ÆAü«ÁÄÝľ³¢B È½Í È½çµqÇàÆü«¤±ÆÉAÂȪé©àµêܹñB

w}RÆpp \_EÇÌ éÞ·±Æ ÚÌXPb`ubN\x

iñ¬Ð^2,800~{Å^2018N2j

gG{hÆvÁÄy[WðßéÆ Øçêܵ½I §qÌ}Rª¶Üê½Æ«AOXeB³ñÍó¯üêçê¸A»ÌC¿ªåȶÅu±ñÈÌ ¤¯¢êçêÈ¢vÆB»±©çXÉÏíÁÄ¢ÞÌC¿BA[`ogÅ»ÝÍXyCÌoZiÉZÞlCCXg[^[ªAVvȾtÆ[A ÓêéCXgÅÔÁ½e̤ ÓêéìÅ·B

w¤¨µ«¢Ì¿Ì½ßÉ \_EÇÌ é©ç\x

i©àªíoÅ^1,500~{Å^2017N11j

â³»³ñÌÅV§Íu¢Ì¿vªe[}Å·B±Ì{ð±¤Æv¢§Á½ÌÍA²¼eÌí̱A»µÄÃväâÜäèÅ̦SȾÁ½Æ¢¤±ÆÅ·BüßÄêlÐÆè̢̿ÌP«A¶«é AK¹ÉÈé Év¢ð͹Ȫç¾tªaªêÄ¢«Ü·B

ÙìmÌå½õã³ñÆÌÎkEÈAJDSÌÊä_ÆÌÎkàA»¡[¢àeÅ·B

æ1Í^¤¨µ«¢Ì¿Ì½ßÉ

æ2Í^ЩèÌÅ@ÎkEÈ@ å½õã³ñâ³»

æ3Í^·\¢Ì¿ÆÌoï¢AÊêA»µÄÄï

æ4Í^É^¦çê½g½@ÎkEÊä_æ¶â³»

w᪢ÌwÔéç·ðϦ½ 5lÌrWlXx

iO[ioÅ^1,852~{Å^2017N11j

ôÌ \Luºñ¿¤ÏvÌ|{dHзª5lÌÌêlƵÄoêI u᪢Ìí¯ðª¦·v[_[½¿Å·B

@iÐjÆèä½©ï ·@·Jì³liª§j

êÉÔÌÂ\«ðM¶é

@iLjÜéÝ æ÷ðз@Oòqisj

ú{ mI᪢EBáª¢Ì éûêåÌÛ¯ïÐ

@ºñ¿¤Ïijã\æ÷ðз@|{dHisj

Ó±ÌÅã1~AÂXÌ\Í𩵽©§Ì`ðìÁ½æìÒ

@NPO@l AlonAlon ·@ßqjiçt§j

ÅdxÌ᪢ÒAîÒÌdÃèÖ̧í

@ èªÆ¤Vbvã\@»·üñisj

w·×ÄÌqÇàÉVÑð \jo[TfUCÉæéöÌVÑêÃèKCh\x

iG¶Ð^2,500~{Å^2017N9j

öcG¡EÑìuEî¡mqÌ3¼ÌÒÉæéu çäéqÇલÅV×éCN[VuÈöÃèvÌqgÚÌKChubNÅ·B

³Ü´ÜÈáQÌ éqÇàâ»ÌÆ°©çÌ·«æ貸AàOÌæiIÈöÌÀn²¸AÀHÒÖÌC^r

[âÖA¿ÌûWÈÇAªRÌs¯O[vuÝ[ñÈÌövWFNgvÌ10NÉí½én¹È®ÉæÁÄÜÆßçê½àÌÅ·B

wo¶Off ó¯éó¯È¢NªßéÌH \â`kÌðjÉwÔ\x

i¶@^2,200~{Å^2017N11j

2012N829útÌÇV·ÌÕIÈLuDwtÅ_EÇff àT{Ý ¸x99 Éàv©ç5N5JB¸x±»ðù³·éKvª èÜ·ªA2017N10_ÅA89{ݪFèðó¯A±ÌV^o¶O¸EffiNIPTjªÕ°¤ÆµÄÀ{³êĢܷB

¹HÁÛa@â`fÃ̦Íð¾ÄA·NÉí½èâ`JEZOðÀ{µA»Ì èûðÍõµÄ«½ÖWÒÌL^ðcµAǤü«¤©ð§¿~ÜÁÄl¦é½ßA{ªÜÆßçêܵ½B

w©ñµáÉÈë¤æB±±ëÅAx

isEÒWFzzzÀ^1,500~{Å^2017N4j

åãs½ìæÉ é¬³ÈAgGuAgGбvB»±ÍA_EÇÌ éå]³F³ñÌ©î©çnÜÁ½nì®ÌêÅ·BtسñÍ1997N©ç»±ÉÊ¢Að²ÆãàAáQÒÌÆÉʢȪçnì®ðµÄ¢Ü·BxúÍ_XâejXAhðyµÝAAgGÅÍìµÌ¢ATbJ[âvXÌðÏí·éÆÄàANeBuÈtسñBÞÌìèo·Ì¢EÏÍ«L©Åt@ར»¤BN16ú`28úAss¶æÌuzzzÀvŲ¡tØWJÃB@}wüÍuzzzÀvÌTCg©çizzzÀÅõj@

tسñ©çÌbZ[W

1990NAåã¶ÜêB¬w4N¶©çeÆð·úLðnßA¯¶t[YðúÌæ¤ÉB

1997NAuAgGбvÉQÁBxúÉnì®ðµÄ¢éB

\mX[K@©ñµáÉÈë¤æB±±ëÅAn

\mnj̤½n

w¡úàêúAyµ©Á½x

i©úV·oÅ^1.400~{Å^2017N9j

ׯñ¾³ñÍA²¶mÌæ¤Ég_EÇÌCPhƵÄNHK EeuoovâTBSnuñITHE tCf[vÈÇÉo³êÄ¢é^g³ñBdàAhsÖAÌïÐ̱åÅoo±ÈµÄ¢Ü·B

±ÌGbZCÍA1NÈ㩯ÄAÆ«ÉÍJtFÅAÆ«ÉÍð®ÅAÒWÒÆC^[³ñÉbµ½àeªÞ©g̾tƵÄÔçêĢܷB»ÌêÉưͯȵȩÁ½»¤Å·B¨³ñÌrG³ñÍudÅàï¡Åà[Àµ½l¶ðÁÄ¢é30ÎÌlÔðæèã°½çA½Ü½Ü_EǪ Á½vÆ¢¤¨¦ûðµÄÙµ¢ÆêèÜ·B

¯ñ¾³ñɵ©Å«È¢[®ðÆAÅßͽ³ñÌcÌ©çųº|¯ª éæ¤Å·BJDSåÃuú{_EÇïcvÌ1112úiújßãÌs¯öJuÀÉàod³êÜ·B±ÌGbZCWðøÁñ°ÄSðòÑñÁÄÙµ¢àÌÅ·I

wo¶OffAó¯Ü·©H \[¾Ì¢ufv̽ßÉÅ«é±Æ\x

iukÐ^1,400~{Å^2017N8j

NHKXyVuo¶Off@»ÌÆ«vwÍvÆ¢¤Ôgðo¦Ä¢éûར±ÆÆv¢Ü·BêAÌÔgðʶÄü«ÁÄ«½o¶Offðó¯él½¿Ì³Ü´ÜÈÆ°ÌufvÌßöªA{ÉÍשL³êĢܷBÒçÍA»ÌOÕªAo¶Offðó¯é©Ç¤©ÀÁÄ¢½èA¨ ÌÌÔ¿áñÌaCâáQð°çêÄufvðçêÄ¢½è·éDw³ñðͶßAo¶OffÉ¢Ä[l¦½¢ÆvÁÄ¢é½Ìl½¿ÉÆÁÄA½©ç̹WÉÈÁÄê½çÆèÁĢܷB

y\ ¬z

v[OFo¶OffÌ¡@

æ1ÍFo¶OffÅí©é±Æ@

æ2ÍFo¶OffÉü«Á½l½¿@

æ3ÍFo¶Offðß®ésÀÆT|[g@

æ4ÍFo¶OffÅYñ¾ç@

Gs[O

wíÍlÌq[[x

i¬wÙ^1,500~{Å^2017N8j

C^AÉéç·18Î̲ÊÌÂNªA_EÇÌ éíÆêÉ5ªÔÌV[g[r[ð§ìµA2015N321úu¢E_EÇÌúvÉí¹ÄYouTubeÅöJB»êªå«È½¿ðÄÑANÉ{̧sÖBC^AÅÍ15ð´¦éxXgZ[ÆÈèA·ÅÉfæ»àèµÄ¢é»¤Å·B6Îá¢ÌíEW@jÌgZhƵÄlXÈ¡ðdËĬ·µÄ¢WRB°³ªåD«Å¤g½ÁÕèÌíð19ÎÌgå̾tÅÔÁ½L^Å·B

wAC¿áñ̢鳺 6N1gɶFNXx

iñ¬Ð^1,200~{Å^2017N7j

ÒÍ»ðÌÇV·ÌLÒÅA±ÌghL

^[G{hÆÄ×é{ÍAÇV·{éÅÅ2014N225ú`28úA2015N325ú`31úA2016N322ú`31úÉAÚ³ê½LªîÉÈÁĢܷBq³ñÍAnæ̬wZÉʤ_EÇÌ éuAC¿áñvªAÊwÅß²·úíð6NÔÉí½ÁÄÇ¢©¯Üµ½B

2013NÉ1`2N¶ÒðA2015NÉ3N¶ÒªoųêA¡ñªV[Y3ìÚÆÈé4`6N¶ÒB2N¶ÌÆ«©çwN1NXÆÈèA¯¶o[Åß²µ½36¼ÌÔ½¿ÍAðN3A²Æ®ð}¦Üµ½Bq³ñÍAÅãÉANXÌqÇཿÉSõÉC^r

[ðÝÜ·ªAqÇཿ̶̾tͳªÅ·I

1`2N¶Ò

3N¶Ò

wq̿¶åx

i¾YYÐGfB^X^1,400~{Å^2017N6j

_EÇÌ éZEqÌúíðü嶾Á½

ªGƶÅ`«¾µ½CXgGbZCB

ȺAÒ©çbZ[Wð¸«Üµ½B

yÒæèz

yÒæèz

@±¾íéªÍƱÆñ±¾íèACɵȢªÍ éªÜÜðó¯üêéZð©Ä¢½ éÆ«A¢ë¢ëȱÆÉYñÅ¢½©ªªÎ©çµv¦AuÍÌÜÜÅ¢¢vÆ©ªðó¯üêçêéæ¤ÉÈèܵ½B

@áQÌ éÆ°Ì{Æ¢¤ÆÃví꪿ŷªA±Ì{ÍR~JÉ`«Üµ½BÇÝȪçttbÆÎÁÄê½çA±Ì{ÌbZ[WªÍ¯çê½æ¤Év¢Ü·B

@»ÝAÍJi_ɨèA\[V[J[ÉÈé½ßBáQÉ¢ÄêåwZÅwÔ±Æðl¦Ä¢Ü·BJi_ÅßÄz[XZs[̶Ýðmèܵ½B«»¤¢Á½®¨â©Rðæèüê½û@àwÑAÀHµÄ¢¯½çÆvÁĢܷB

@@vÛR Î÷Eºä [¾Y@ÄC

w_EÇÌ éF¾¿x

ià̯Ð^2,800~{Å^2017N3j

áQÖÌð𣷽ßAgßÈwZÌ}ÙânæÌ}ÙÉwüð¨è¢µÜµå¤I

qÇཿü¯É¢ë¢ëÈáQÉ¢Ī©èâ·Ðîµ½SVªV[Y̤¿ÌPªB

±ÌÙ©AkcE`cgcA©ÂÇXyNgAoáQA¾êáQAÌs©R̪ª èÜ·BFBâæ¶Íà¿ëñAF¾¿ÌÆ°âxÒÈÇA½ÝȳñÉÇñÅ¢½¾«½¢àeÅ·B

¼ÌoÅЩç௶ÚIÅoųêÄ¢é{ª èÜ·B

áQðmé{

w_EÇÌqÇཿx

iåXj

BÆáQðl¦é{

wÓµ¬¾Ë!? _EÇ̨Æ྿x

i~l@[j

w_EÇÌ éqÇàÖÌAv[`222x

ic¤oÅ^1,800~{Å^2017N6j

yÒæèz

@2013NÉw_EÇð½ÜµçÄ鳺ÀH`wZ»ê©çÌf[^eNjbNxic¤oÅjðoŵܵ½B±ê©çÁÊx³çðS¤á¢³tÉü¯ÄÌbZ[WƵÄMµ½àeŵ½ªASÌÁÊx³çÉÖíÁÄ¢éæ¶ûÍàÆæèAÛìÒÌFlâx@ÖÌûX©çཱིñ̽¿ð¢½¾«Üµ½B

@»ÌÅÅཀྵÁ½ÌÍAu_EÇÌ éqÇàÖÌïÌIÈw±áðàÁƳ¦ÄÙµ¢vÆ¢¤àÌŵ½B³çÉu±ñÈÆ«AÇÌæ¤Éw±µ½çæ¢Ìŵ天vÆ¢¤ïÌIÈêÊÅÌ¿âEkÌÍA»êÈãŵ½B¡ñAu»ÌØÀÈS©ç̺ɺÐÆঽ¢IvÆÌÌv¢ª¢AÄÑoÅÌ@ï𢽾±ÆÉÈèܵ½B

@_EÇÌ éqÇàÌw±Ì{¿ÍAÚÌOÌqÇàÌÀÔð¶Áè©ÈªçA»ÌqÇàɶÄøÊIÈw±@ðÍõEIðµÄ¢±ÆÉ èÜ·B»ÌqÇàÉ Á½w±@ÍK¸ èAµ©à¡¶ÝµÜ·BÈ©È©w±øʪ\êÈ¢êA»êÍw±@»ÌàÌÌǵ«µÅÍÈA»ÌqÉÆÁÄA»Ìw±@ªÁĢȢ±Æª½¢ÌÅ·B

@»ñÈÓ¡ðßÄA¡ñÐî·éw±Ìè§ÄÌXðuAv[`vƵܵ½BuAv[`vÆ¢¤¾tÍAuæèßÃvÆ¢¤Ó¡ðÁĢܷB¡ñAS̳ºÅÀÛÉsíêÄ¢é200ÈãÌw±ÌAv[`ðÐîµÈªçAÛèðø«N±·ª{IÈ´öâ»êÉηéw±Ì|Cg๹ÄðàµÜµ½B{ÌÅÐîµ½w±ÌAv[`ðÉ긵Ģ½¾¢ÄàAs|CgÅ«IÉpµÄ¢½¾¢Äà\Å·B

@±Ì{ªAÚÌOÉ¢é_EÇÌ éqÇàÌÛèðÉÅàÁÄ¢éw±@ð©Â¯o·qgÉÈêÎK¢Å·B

w᪢ÒÌdð©ÉsxSSª

i¶SÐ^e2,800~{Å^2017NRj

¡PªuÐÆ̽ßÉv

¡QªuwZÅv

¡Rªu`âæ[Ì¢EÅv

¡Sªu½¿Ì±ÆAàÁÆmÁÄÙµ¢Èv

æ1ªÅÍÛçźRb³ñAæ4ªÅÍt@~[XgÅ¡]^ñY³ñªÐî³êĢܷBJDS±kõÌêEàÆq³ñÉæé^ñY³ñÌç¿ðUèÔÁ½èLu¢Áµå¤¯ñߢ©ªÌÓuð`¦Ä¢Ü·và6y[WÉí½ÁÄfÚ³êĢܷB

w¨Æâ®íÌÐÝÂx

iw¤vX^2016N8j

wK³ÞƵĬwZÌ}ºÆö§}Ùɳ¿zz³êÄ¢éAÜñª`®ÌV[Y{ÌêÂBÄCÍAåw¼_³öÅãwmÌÁäNFæ¶AæÍJ LÅA\¬ðuItBXFCfBIvªSB¨Ì·±¦Ì±ÆAâ®íÉ¢ÄAÆÄàJɪ©èâ·©êĢܷBqÇཿª^âÉvÁÄ¢é±ÆAmè½¢ÆvÁÄ¢é±Æªæª©éàeÆÈÁĢܷBÙÆñÇÌy[WÉuÜß¿µ«vàÚÁĢܷB

¦¿ÉÍ·×ÄÇݼ¼ªÓÁÄ èÜ·B

y\ ¬z

ͶßÉF¹Ìd¸E[m

æ1ÍFǤµÄ¹ª·±¦éÌH

æ2ÍFï®ÁĽH

æ3ÍFâ®íÉÍ·²¢@\ª¢ÁÏ¢I

æ4ÍFâ®íÌHêÖs±¤I

æ5ÍFâ®íð¢És±¤I

¨íèÉF¢Â©Ç±©Å@

w «±ÌlG \ ¢©í «±x

iTGJ[^Å2,160~^2016N8j

u¶ávðåÈ`[tÉקÅJtÈGð½`¢Ä¢éA¢©í «±³ñÍA1970N¶ÜêAs{ÝZB±ÌPO¼ÉÍAåÛ~

[WAsÅAÌààVãÄq³ñÆÌñlWðå¬÷³¹½ÀÍhÅ·B²Æ°ÍA «±³ñª»¡ð¦·êÖo©¯Äyµ¢Ôð¤Éß²µA»±ÅÌ´®ªGɽf³êÄ¢éÆ̱ÆBtEÄEHE~ÆSÍɪ©ê½æW©çÍA «±³ñÌgShªøÝoÄ«Ü·B

æWð²ó]ÌûÍ[Ũ\µÝ¾³¢Btakako-i@msa.biglobe.ne.jp

wüeÆ}}Æ_EÇJCgÌ¢E j±¬LI ¢EÍNÌàÌx

i1,100~{Å^ORANGE PAGE MOOK^2016N12j

p[cfÅüe¤ÆÌàqG~³ñÌ̱ª´ÄB·jEJCgiCljñª¶Üê½1997N©ç¡N7AC^AÅJó꽢E_EÇåïÌ

j£ZÉoê·éÜŪ`©ê½R~bNi¦±Ì

j£ZåïÉ¢ÄÍïñ1111E12y[WÉñLðfÚjB

YÝȪçàAJCgñªP¯éêÉ¢çêéæ¤SÍŵæ¤ÆÌS«É½Çè

ÜÅÌAêeÌf¼ÈC¿ªÔçêĢܷB

w_EÇÌwÑÆR~ jP[VxKChx

iffÆ¡ÃÐ^2,500~{Å^2016NWj

ÒWÒÌêlAÊä_ÍAåããÈåw¬È³öÅAJDSEJDSåãx·ð±ßĢܷB©gª_EÇÌ éqðàÂeÅà èÜ·BåããÈåwÉÍkcZ^[ª èA»±ÅÍA±ÆÎÌxêâFmÌ©½æèðà¨q³ñðÎÛÉAcNXA¬w¶ÌwKNXA@\ÌPûAìÆÃ@ÈÇðÀ{B»ÌÌêÂÉA_EÇÌ é¨q³ñ̽ßÌu^||³ºvª èÜ·B{ÌÀHÒÍA»±ÅÌÃçªîÉÈÁĢܷBÃçÖWÒAÛçE³çÖWÒA»µÄ_EÇÌ é¨q³ñðàÂÛìÒÉA·®ÉÅàð§ÂàeÅ·B

w¡ú©çÅ«éI áª¢Ì éq̨àg[jOx

iãÄjÐ^1,700~{Å^2016NVj

Ìv½@\^{ÝÌT[rXÇÓCÒÌì³ñÆAÆvÌvt@CiVEvi[ÌOì³ñª^bOðgñÅsµ½AܳÉu¡ú©çvg¦éêûÅ·Byx©çxÌmIáQÌ élª©ªÅàKǪūéæ¤ÉÈé½ßÌg[jOû@ÆAáQÌ éqðàÂÆëÌ}l[vðª©èâ·ÐîµÄ¢Ü·B

y\ ¬z

æPÍF©ªÅ¨àðǵÄÂ\«ðL°æ¤

æQÍF¨àÌî{ªgÉÂg[jO

æRÍFúí¶Éð§Âg[jO

æSÍFeà¨àÆãèÉ« ¨¤

wáQÌ éqªueÈ« ÆvɨàÅ¢çÈ¢{x

iåwÌFÐ^1,300~{Å^2016NUj

ueÈ« ÆvÆ¢¤¾tÍAáQÌ éqðàÂeÉÍ®³ÁÆË«h³éVrAȾtÅ·Bµ©µA»Ì±ÆÉÚðw¯é±ÆÍūܹñB¢iKÅmÁĨ±ÆÍ èÜ·µAõ·×«±Æª éÌÈçÎKØÈúÉnßĨ©È¯ê΢¯Ü¹ñB±Ì{ÍA»ñÈeÉÆÁÄgoCuhÆÈéÌÅÍȢŵ天B

ÒÍAdxmIáQÌ éº³ñÌeÅAsmÅ èueÈ« ÆvkºðåɵĢܷBÒ©gAuáQÌ élÍAZÞƱ볦 êνƩÈévÆRÆvÁÄ¢½Æ¢¢Ü·B»µÄA±Ì{ð¢ÄÝÄAuâÁÏè½Æ©ÈévÆÌ_ÉBµ½»¤Å·B½¾µAqÇà̶ªÀè·é½ßÉAâêé±ÆÍâÁĨ±¤ÆÄÑ©¯Ü·B

wí½µÍ_EÇÌéØmqÅ·vx

i©ïoÅ^ÁïÅÝ1,200~^2015N12j

_ËsÅmIáQÒÌ{ÝAÐï@luz[®vð^c·ééØs³ñªA_EÇÌ é·Emq³ñi50ÎjÆÌ äÝðÔÁ½Ê^WÅ·Bmq³ñªYÜê½Æ«ÉÍuRÎÜÅ̽vÆãtÉ°çê½Æ̱ÆÅ·ªA»±©çAÄÅ̶ÈÇàoÄáQð«Æv¦éæ¤ÉÈÁ½¼¢IªlÜÁ½êûÅ·B

mq³ñÍAêeÌs³ñª^c·éuz[®vÉ30NÈãαBBÙÆñÇxÞ±ÆÈAÔ½¿AEõ³ñâX^btÌûXƤɢĢܷB2003NÉÍAO[vz[Å̶ðJnB

mq³ñÌï¡Í½ÊÅAGNg[ti¹yO[vubnrlnrvÅCOÅÌtàIjâGæ§ìâ³ðèDèÉà·æègñŢܷB±Ì{ÌÉÍAmq³ñ©gÌRgA¬·ð½ÇéÊ^ÆÆàÉAFÊL©ÈGæâ³ðèDèìiªfÚ³êĢܷB

wüÍuz[®vÜÅFTEL 078-705-1159@¦ã°Í¯@lÖñt

wz §qÆ55NmI᪢ÒÆ25Nx

i¶|Ð^1,100~{Å^2016N3j

_EÇÌ é§q³ñEuÀiä«æµj³ñÆÌ55NÔAÐï@lÌ^c̪ìÅå«È«Õðc³ê½25NÔðUèÔÁ½àeÅ·B

ȺA©È´í³ñæè

@}É{ðoŵ½ÈèA2015NH©ç´e«Éæè©©ÁĢܵ½B½ÌÈÌ©cÍ¡NAî86ÉÈèÜ·B±±¢çÅAu©È´í ÂÆÞvÆ¢¤lÔª¶«Ä¢½¼Æ¢¤Øðcµ½¢C¿ªÈÁīܵ½Bªcµ½¢Æ·êÎu᪢Òv̱Ƶ© èܹñB»êðGbZCÆ¢¤`Åc¹êÎÆA«nß½ÌÅ·B¡©ç᪢Ò_ÍAÌÌàÌÅÍ èܹñBVµ¢¨¦ûÅȯêÎÈèܹñB»êÍAÌuáQÒ ðñvÅ·B±ÌÅuIz¶vÆ¢¤TOª²³êÄ¢é±ÆÅ·Biªj

@±ÌÛèðÇÌæ¤ÉµÄÐïÉ[ֵĢ©ªA±ê©çÌBÌå«ÈÓCŵå¤BåϨ±ªÜµ¢Å·ªA±Ì{ðʶÄÐïÖÌZ§ð}éêƵ½¢Æl¦½ÌÅ·B@

w¢EðϦémIáQÒ \o[gE}[eBÌOÕ\x

i»ãÙ^2,200~{Å^2016NQj

o[g³ñÍ1957NAj

[W[h¶ÜêBo¶ÌguÅmIáQðà¿AeÌsÒA{ÝÅÌúuA\ÍÉêµÝȪçàA½ÌlÌðÆxð¾ÄA©ç̺ ÅêènßÜ·B

CN[WEC^[iViÌ2lÚÌÒÆÈèAãÉï·ÉBAEáQÒ ðñÁÊÏõïÅ{co[ƵÄðñôèÉÖíÁ½o[g³ñB{ÍAÞÂl̬÷¨êÅÍÈAÞƯ¶æ¤ÉlÔ«ðÛè³ê½½Ìl̨êÅà èÜ·B

w·jEjEOjEvæ ålÉÈÁÄê!!ik¦ºjx

iotÐ^920~{Å^2016N1j

w^ÌäÁ謷úxw½¿Îȳñ¿Ì·jVxɱA½¿ÎȳñÌR~bNæ3eB^CgÌÅãik¦ºjÉÍA{¹ª\êÄ¢Äví¸NXƵĵܢܷBgh^o^hÆ°Ìúí¶ð«ßשE¢ã°Ä èA±êÜůlAεȪçà[l¦³¹çêÜ·BiuJOUR·Ä«Èåw½¿v2014N9`2016N1j

wµÂ¯ÍǤ·éH «Ç¤ÈéH _EÇðçÄéÁıñȱÆx

iukÐ^1,100~{Å^2016N1j

Ò̾tF\uqÇàÌáQÍó¯üê½B»êűÌæǤÈéÌHv {AkÌûcúðÈñÆ©æèz¦½iÂàèÌjªAµæÌ¢Éü¯½sÀâ^ââðsðÔ¯½GbZCÅ·B\

¬w¶Ì^ṉ̃ÆAêeÌv¢ðgÔXhÉÔÁÄ èÜ·BZ²Æã̱Æðl¦AÅãÌæ5ÍÉÍ3JÌÆKâLà èÜ·B

w¤¿ÌqçÄ ÍÁ¯æ¢I@_EǪÈñÌ»Ì!?x

iêV·Ð©ïoÅ^1,000~{Å^2015N11j

ê§l¼sÅA8NO©çA©îðJúµÄJ¢Ä¢éÆë¶Éu¦Ùñ¶ÉvÌåÉÒA庳ñª©ïoŵ½{B_EÇÌ éPñÆÌ8NÌ äÝðUèÔèAx¦Äê½·×ÄÌûÉ´ÓðßAqçÄÌ}}ÉàG[ðè½¢ÆèÁÄÌoÅÅ·B{Ì^CgÆ\Ìg²¤¿áñhÌCXgÍAZ¶Ì¨o¿áñìBw¶Ì¨Z¿áñà¢ÁÏ¢VñÅêéAfGȲưŷB

¨ßÍu¦Ùñ¶ÉvÜÅ@TEL&FAX 053-439-3810@mail@ehonbunko.jp

w_EÇÁÄsKÅ·©Hx

ióÐ^1,300~{Å^2015N11j

úìÆÅ èC^[ÌÒÍAaCâáQÈÇÌ[ExÆÉÖíèA2014NAABCWIiåãÌAMÇjÌÔgu_EÇÍsKÅ·©HviJDSÌÊä_àojÅAú{¯ÔúA¿Ü WIñ¹Ôgå ÅDGÜðóÜB»Ìóܪ{ÌsÖÌÂȪèÜ·B

u_EÇÌL³ªffū鸪nÜé\\vA2012NWÌV·ñ¹ÉAÒÍÕðó¯Ü·B»µÄA2013 N4©çÌgÕ°¤hÆ¢¤¼ÚÅÌàɨ¯é¸JnB»êÍAu±êÈã_EÇÌqÇàͶÜêÈÄ¢¢ccvÆ¢¤ÊÉà´¶çêܵ½B½Ì_EÇÌqÇàðø¦éÆ°Æڵī½ÒÍA_EÇÉ¢ÄmêÎK¸Ó¯ÍÏíéÆAÌìÅ¢Éâ¤Ä¢Ü·B

u_EÇÍAµÄsKȱÆÅÍ èܹñv

y\ ¬z

æ1ÍF_EÇÌîbm¯

æ2ÍF_EÇðÂÆ°A»ê¼êÌ^À

æ3ÍF_EÇÌÃç

wáQÊxnhubN [¶Bx@ÛçKâx@úÛãfCT[rX[x

iGpg¤^1,800~{Å^2015N11j

{cLPEõ^V_j ÒARªóãqE´{LqEÝÇ ¼Æ éæ¤ÉAáQÌ éqÇཿªÊ¤»êÅÌo±LxÈêåÆÌûXªA»êÅ·®Éð§Â±ÆðzèµÄÜÆß½nhubNB

¶@ͽ¬24NxÉå«ü³³êܵ½B±±ÅÍAÅàå«üÒ³ê½áQÊxƵÄoêµ½u¶BxvuÛçKâx vuúÛãfCT[rXvªæèã°çêĢܷB

w¨Çë¤I ÝñÈÅèb_Xx

iVú{oÅÐ^1,400~{Å^2015N10j

fæÉàÈÁ½w¯ÉÈÁ½N [Ú̲ͼ¤Ìy[xÅL¼Ècaq³ñªA2011NÉ49ÎÅ·§Á½_EÇÌ é¬{»³ṉ̃Æð¢½{Å·B

ȺA ƪ«æè²

ú{_EǦïPáÌCxgÌLb`t[Y

uSTEP FORWARD TOGETHER [ÝñÈÅêÉOÖiñÅ¢±¤vÍAܳÉSÍŶ«½»³ñÌl¶»ÌàÌŵ½B

@Æ«Ç«lÃÄÉ»³ñÌlqð·¢Ä¢½ÌÅA©¸ÉÍ¢çêÈ¢v¢Åµ½B

@»³ñÍJDSÌïõÅA10NOÌ2005N11Ì\ÉoêµAa¾Ûð@Ypð©¹Äêܵ½B{¶Ìu\̱ÆÎvÉÍA¨êlÌJcq³ñªAu½ÉàÏÉIÉæègÞpÉ£tIvÆ¢¤^CgÅAdÆï¡ÅåZµÌ»³ñÌ[Àµ½¶ð1TÔÌ\è\àt¯ÄÐîµÄ¾³¢Üµ½BÆÄàóÛIÈLÅA¡Åàæo¦Ä¢Ü·B

@»³ñÍAæðàÌiR[i[Å«AeræÞÌÜÉÍgÅÂXõhƵÄÐî³ê½ÙÇÅ·BåÈï¡ÍAèb_XÆa¾ÛÅATÉͳܴÜÈ{ÝÖo©¯A½ÌCxgÉQÁµÄ¢Üµ½B

@ƱëªA§xÌÏXɺ¢AEêɳܴÜÈÏ»ªN±èÜ·B¯¶êÉà©©íç¸AAJ©çÁáqïÐÖÌgCAÙpÆÈèAÇAðÙ³êĵܢܷBVµ¢ìÆÉÚèÜ·ªAȩȩȶ߸A»êð«Á©¯ÉA»³ñ;ñ¾ñÆSð´µÄ¢«Ü·B

@»ñÈAú{åkÐð̱µA»³ñÍ®hµASÌàªXɶçêÄ¢«Üµ½B»³ñÍAऽàu¢çÈ¢vÆ¢¤óÔÉÈÁĵܢܷBgÑàA¨ààAðÆé{[yàccB»µÄAåD«¾Á½èb_Xàa¾ÛàB¢ÉÍAH×é±ÆàAùÞ±ÆàAu¢çÈ¢vÆB

@a¾ÛðÍ@¢Ä¢½³CÈ»³ñª»Ìæ¤ÈóÔÉ é±ÆðmÁ½ÍAVbNűRƵA½Æ©ÈçÈ¢àÌ©ÆÅèܵ½B²Æ°ÌêµÝðv¤ÆSª£èô¯»¤Åµ½B

@êüÉ»³ñÌóµÍüP³ê¸A½xà~}ÔÅa@É^ÎêAü@B²Æ°Íèðs³êܵ½ªA¾ñ¾ñÆãµA2011N112úA²¼eÉ©ççêȪç49ÎÆ8J̶Uð¶çêܵ½B @¸êtA©ª©gÌv¢ðÑ«A¶«ØÁ½»³ñB궽ɶ«½l¶Åµ½B

@»Ì©ç4Nªo¿Au»³ñ̶«½Øðcµ½¢IvÆ̲¼eÌO誢A±Ì{ªoųêܵ½Bc³ñª¢Ä¾³Á½¨©°ÅAÞ̶«lð½ÌûÉmÁÄ¢½¾±ÆªÅ«Ü·µA±¤µÄïñi2015N12jÅà¨`¦·é±ÆªÅ«Üµ½B

yïñuJDSj [XvSFã´ öqz

w_X`[ uWNX [_EÇÌ éq½¿Æ¤É[x

ipìt÷±^1,500~{Å^2015N10j

qìAi³ñÍAu_EÇÌ éû½¿Æ^½IÈoï¢ðʽµA¡ÜÅÌoðð·×ÄÌÄA©êçÆêɶ«é½ßA_X`[wLOVE JUNXxð§¿ã°éBv{ÌÑæè

±Ì^½IÈoï¢ÆÍAÀÍA2002NÉJDSª¡lÅJõ½æ3ñu_EÇÒÌ|pnì®vƵÄÌ_XCxgŵ½B»Ì½ßÌbXðJDSªAiæ¶É¨è¢µ½±ÆªÌnÜèÅA{ÔÌXe[WãÅÅãÉAuí½µÍAN^[YXN[ðâßÄA±Ìq½¿Æê¶A¶«Ä¢±Æðßܵ½vÆé¾BãßèÅ«È¢Ó\¾©ç13Nªo¿A¢ÜÅÍSÅ_EÇÌ él½¿700¼Èãª_XðyµñŢܷB»ñÈAiæ¶Ì±êÜÅÌOÕA»µÄ±ê©çª¬ãÁÆlßÜê½êûÅ·B

wBªCÉÈéqÇà̽ßÌ|[e[WvOüå [OΩçÆëÅÅ«éBx[x

i¯oÅ^1,600~{Å^2015NVj

1970NãÉAJÅJ³ê½u|[e[WvOvªú{ɱü³êÄ¡NÅ30NÉÈèÜ·B

_EÇðͶßÆ·éBªCÉÈé¨q³ñðàÂeÉÆÁÄAM̨¯éÃçvOÌêÂƵÄè

µÄ¢Ü·B{ÍAÀáðð¦ÄA0ΩçÅ«égÆëSAv[`hðí©èâ·ðàµÄ¢Ü·B

w{Í ÜèmçêĢȢ_EÇÌÍȵ [_EÇÍuí©ÁÄv¢È¢[x

i_Þìkc¦ï^1,000~{Å^2015NWj

icrÌÊäMvã\ÌÅV§ÅA_ÞìLD¦ïåÃÌZ~i[ÅÌuàeðÜÆß½àÌÅ·BèÉu_EÇÍí©ÁĢȢvÆ éæ¤ÉAmÁÄ¢éÂàèÅAÀÍAmçÈ¢±Æª½³ñ éÌÅÍȢŵ天Bâm¯ªàÍâʶÈÈÁÄ¢éªà é͸ŷB

V½ÈC¿Åu_EÇvÉü«í¹Äêé{Å·B

w_EÇÒÆ»ÌÆ°ÅÂéL©È¶ [¬lú_EÇÒÌðÆT|[gÀHvOx

iºoÅ^2,100~{Å^2015NVj

¬lúÌ_EÇÌ élÉ¢ÄAÒ]Ì{ªoųêܵ½BÒÒÍA¢ÂàJDSª¨¢bÉÈÁÄ¢éìæ¶E´{æ¶E¬æ¶Æ¢¤AܳÉg_EÇÌêåÆhÌæ¶ûÅ·B

ȺAܦª«æè²

1998NÉw_EÇÒÌL©È¶xªºoÅæè§s³êÄ©ç17Nªoߵܵ½B±ÌÔAãÃEÈÇÌiWà èA¬lúÈ~Ì_EÇÌ él½¿ðéóµÍÏ»µÄ¢Ü·BܽA½Ïõ½à

ÀÉ

·µA±êÜÅÈãÉA¬lúÈ~ɨ¢ÄL©È¶ðÇÌæ¤ÉÀ»µÄ¢Ì©ð{lâÆ°ÌûXàÜßÄÍõµÄ¢Kvª èÜ·Biªj\¬ÍȺÌæ¤ÈÏ_ÅÂèܵ½B

¬lúÌ_EÇÒÌ[Àµ½úXÌÐîyæPÍz

_EÇÒ̶UBÌ^CvÆlyæQÍz

SâgÌÌNA¾³ÆÎyæRÍz

SEs®@\Ìáº\hyæSÍz

Æëâ{ÝÈÇÅÀHÅ«éïÌIÈxvOyæTÍz

wV[gxgðµßÄiµæ¤I [«å¤¾¢É_EÇÌ él̽ßÌZúWR[Xx

iOÖX^3,000~{Å^2015N3j

ÒÌêlAXRgRÍA{Xg¬a@ðoÄA»ÝÍ}T`

[Zbca@Éα·éãtBFmEBáQÌ éqÇཿ̽ßɱ¬³êÄ¢ÄA

½Ñ½ÑuÅúà³êĢܷB

©gÌñlÌ

³ñ̤¿ÌêlÉ_EǪ é±ÆÅA«å¤¾¢ÆµÄ¯¶§ê©çA{Éð§Â{ðoÅBú{ÌÖAîñàÇÁ³êĢܷB

w±Ì¢Ìõ̽¾É `_EÇÂN100l̺`x

i ¢èoÅ^4,300~{Å^2015N3j

2009NÉÍoųê½wÙñÉ ¨ÜÖà ÌÍ ?_EÇÂN70lÌÊ^W`xÉÂÃÊ^WæñeB©J«Åêlðæèã°éÆ¢¤X^CÍÏíèܹñªAæêeͶÜêÄ©çÌç¿Éd_ªu©êA¡ñÍdðSƵ½»Ý̶ÉtH[JXB

100lÌ« Óêél½¿ªA»ê¼êÌl¶ðÁÄ¢épÍ´®II ÒÒÌÀ¡æ¶Íg_EÇhÉ·ÖíÁľ³ÁÄ¢éêåÆÅAuqÌé¦ïvÌ·ð³êĢܷB

wuz[z[v̪ūéÜÅ [_EÇA±±ëçÄÌ10Nx

i1,300~{Å^oÐ^2015N3j

uz[zvÍAÒÌ11ÎÉÈé¨ì³ñEóñªåD«ÈtNE̱Æð¢½ÅAæ19ñNHKn[gWÉüIµ½ìiÅ·B

yÑÉ©êÄ¢éJDSÌÊä_iåãx·A¬ÈãjÌE¶æèz

{ðÇÜê½ûÍA²¼eÌ Óêéæ¤È¤îÉæÁÄçÄçê½Ã³ñÍ{ÉK¹Å éÆvíêé±Æŵå¤BÇÝIíÁÄAK¹É´¶Ä¢é©gª¢Ü·B

w}K@ͶßÄÌo¶Offx

i©àªíoÅ^1,400~+Å^2015N2j

u±Ì{ÍAªS³mÌóÔ©çAܾܾc_ªs³êĢȢo¶OffÉ¢ÄÌú{Ì»óðæÞµ½ñ1NÔÌL^Å·vƼ³ñB

½ÌS\¦àȱÌâèɼʷé±ÆÉÈèYÞư̽ßÉAJÉAª©èâ·A}KƶÍÅ©©êĢܷB

w_EÇÌðjx

i3,800~{Å^¾ÎoÅ^2015NQj

`ìAtJÅÌ¢E_EÇïcÖÌQÁªoÅÌ«Á©¯É`

2012N8ÉìAtJÌP[v^EÅAæ11ñ¢E_EÇïcªJóêܵ½Bú{ðã\µÄJDSªu[XW¦ðµÜµ½ªA»Ìu[XÉCgæ¶iJi_EgI[É é}MåwÌðjw̳öjªw_EÇÌðjxÌ´wDOWNSxðèɧ¿ñçê½ÌªAÌnÜèÅ·BCgæ¶ÍïcÌ\ÒÌêlÅAú{ÌFl̦ÍÅ|ó{ðo·ûüÅiñÅ¢éÆ̱Æŵ½B

2N¼ðoÄA±Ì½Ñ³A{ªs³êܵ½BV^o¶O¸EffªißçêÄ¢é±ÌúÉAú{ÅA_EÇÌðjðUèÔéMdÈwpªoųêé±ÆÉAå«ÈÓ`ð´¶Ü·Bú{ÉÖíéLqÉ¢ĽxàâèÆèðµ½óÒÌåJ½æ¶Aoų̾ÎXlÉüßÄ´Ó¢½µÜ·ByLñoÅÏõ·Fã´ öqz

wü²ó]ÌûÍJDSÜÅBÁÊ¿iFÅE¿Ý 3,800~

w¶«Ä龯Å100__Ix

i1,300~{Å^jubNX^2015N3j

äªqÉ_EǪ éÆé³ê½Æ«A eͽðv¢ASÍǤhêÄAÆ°ÍǤó¯üêĢ̩cc

^gÅDÌRÀb³ñªäªqÌáQðó¯üêéÜÅð¾ÉÔÁ½hL

^[GbZCÅ·B

R³ñÉÍ321úÌJDSLOCxgÉoµÄ¢½¾«Üµ½I

wíªqæ [o¶OffA¶BãÃA¶ÝÌeEçÄÌex

i»ãÙ^1,500~{Å^2014N11j

¡JDSïõűÌ{Ì·MÒÌêlŠ餯ÊMÐLÒÌsì³ñ©çÌ{̲Ðî

o¶OffÉsD¡ÃA{qg[BueÉÈéAqðÂÁÄǤ¢¤±Æ¾ë¤v

SÌV·ÉLðzM·é¤¯ÊMÐÌLÒ14lªA»ñÈâ¢ð¹ÉæÞµ½AÚéæuíªqævi2013N4`2014N6ÉzMjð1ûÉÜÆß½{Å·B

u_EÇvÆÌo¶Offðó¯½vwâAæOÒ©ç̸qñŶÜê½j«AÁÊ{qgÌeqcB³Ü´ÜÈ¡ðøÒðKËà«A»ê¼êÌâèÉ¢ÄPÈá»â^¬ÅÍÈ¢A½ÊIÈ_ðÇÒÉñµÄ¢Ü·B

ú{ÅÌo¶OffÆáQÒ^®ÌðjAêÌ´}[J[eXgª³¿Åê¥Éñ³ê½èOÉÈÁÄ¢éCMXÌ»óàÐîBLðÇñ¾ÇÒ©çÌ´zàð¦A¶BãêiàµÄ¢¢É½¿ÍǤü«ÁÄ¢¯Îæ¢Ì©AOêIÈu»êÚüvÅ⢩¯Ä¢Ü·B

yu ƪ«væèz

@Ó¥EÓ¥»Æ¢Á½CtX^CÌÏ»Éæéq»AãÃZpÌiàƶ½Ïðß®é¯Ic_ÌA³Ü´ÜȧxIsõÆ¢Á½ÐïIÈvöðwiÉAo¶OffâsD¡ÃÌÒÆÈÁ½l½¿Í¡GÈóµÉ¼ÊµA¬ÀÌð³Ü椱ÆÉÈéB½¿ÌNêlABê³ñ̳µ¢¦ð±«o·±ÆÈÇū͵ȢªA±êçÌâè͵Äu¼l²ÆvÅÍÈA»±Éfµo³êÄ¢éÌͽ¿ª¶«éÐïÌ è椾Ƣ¤±ÆðYêÄÍ¢¯È¢B

wAC¿áñ̢鳺@3N1gx

iñ¬Ð^1,200~{Å^2014N1sj

¿ª¾ÓÅAlȱAªñÎ讳ñÌAC¿áñB

åäs̬wZű¬·épðÇÁ½Ê^G{wAC¿áñ̢鳺xi2013Nj̱ÒÅ·B

ȺAÒÌq³÷³ñæèB

3N¶ÉÈÁ½NXÍAAC¿áñÉÍDµAÙ©Ìq¯mÍȺ©PJΩèB»±ÅASCÌæ¶ÍHÌw|ïÌÃèðñĵܷBe[}ÍuÔÁĽ¾ë¤v[B

ÝñÈÌ»ÎÉÍA¢ÂàAC¿áñª¢éBêlÐÆèªá¤±ÆðANàªüÊ«ÉðµÄ¢éB¾©ç±»Aæ¶àÜß½SõÅYݲ¢Ä½Çè

¢½êÂ̦ɹðŽêÜ·B»êÍAAC¿áñªÊíwÅwѱ¯é±ÆÌÓ`ðAܳÉqÇཿ©gÌÍű«oµ½©ç¾Æv¢Ü·BºÐAAC¿áñÌ¢é3N1gð̼¢ÄÝľ³¢B

wÐïÍáQÌ él½¿É½ðúÒµÄ¢é© @

\¶UwKÀH©çmI\Íðß®éâèðl¦é\x

i ¢èoÅ^1,600~{Å^2014N11j

umIáQÌ él½¿ÆÖíèͶßÄA20NÉÈévÆ¢¤ÒB´_ÍumIáQª ÁÄàA©ª½¿ÆÏíçÈ¢vÆÌF¯B±Ìu¤Ê_ª évÆ¢¤ðƯÉAumI\ÍÉnfBðàÂÞçÍA½¿Æ½ªÙÈéÌ©vÆgá¢hÉÚðü¯Ü·B

2014NÉáy³ê½áQÒ ðñÌÌuIz¶vªAܳɱÌ_ÅÍȢŵ天B¶UwKÌdv«ÆÆàÉAmIÉáQª élªwÑðúí¶É©µÄ¢½ßÌxðl¦Ü·B

wCXgÅæí©é yµÍ¶ßé@_EÇnre[VKChx

iffÆ¡ÃÐ^1,900~{Å^2013N12j

u¤ñH nre[VHvÆv¢Ü·ªA±±ÅÍuBxvÌÓ¡Å·BÒÌR{ÍA·ìãÃZpêåwZ ³± wÃ@ÈÌw·Bg̾¯ÅÈA¾êâm\EîEÐï«àÜßA_EÇÌ élÌSÌIÈBÉ¢ÄGêĢܷBæSÍÅÍuÂNúÈ~ÌxvƵÄA¶Ì©§AAJAÁîÈÇàæèã°Ä¢Ü·B

wo¶OffÆí½µ½¿ [uV^o¶OffviNIPTjªâ¢©¯éàÌx

i¶@^2,200~{Å^2014N7j

Õ°SmÅ_EÇÌ é¨q³ñðàÂÊä^qÆA2014N3ÌJDSåÃÊ^Wu_EÇ Æ°ÌÜÈ´µvÌéæÒÅ énßqª^bOðgñÅ\µ½{B¨ñlÌÙ©ÉAñK°SqªAJÌáðA¬¸@êYªhCcÌáðÐî³êĢܷB

y{ÌÑæèz

°OffªÚwµ½ú»ÆêÌ´}[J[¸ªàëñ¾åO»A éÓ¡Å»êçªÌµ½uV^o¶OffviNIPTjÉÍAVµ¢âèÆVµàÈ¢â説ݵĢéB

w½¿Îȳñ¿Ì·jV ^ÌäÁ謷úx

iotÐ^1,000~{Å^2014N8j

æêìw^ÌäÁ謷ú _EÇðçÄĢܷBxðÇÜê½ûར±ÆÆv¢Ü·BÒ]̱Ҫ2014N8Éoųêܵ½B

^ñªà¤·®6ÎÉÈé ©ç7ÎÉÈÁ½Æ±ëÜÅAÛç̲â¬wZÌüwàÜßÄA^ṉ̃ÆAư̱ƪêeÌÚüÅACpNgÌ é}KÉæÁÄ`©êĢܷB

w_EÇÌêeÅ·I ú̶ÆxA±¤ÈÁÄéx

iukÐ^1,100~{Å^2014N8j

uwqÇàÌáQÌíÞâd³É©©íç¸AêlÅà½ÌáQ}}³ñÆAAÈç´ð¤Lµ½¢IxÆ¢¤è¢ð±ßÄ¢½mtBNVGbZCÅ·vÆÒB

_EÇÌ éqÇàÆÌéçµâêeÌC¿ªf¼É©êĢܷBêåÆÆÌêâêàQlÉÈèÜ·B

y\ ¬z

æ1ÍF¶ÜêÄ©çÛçÜÅ

æ2ÍFÛçÌ Ìú

æ3ÍFAw

µÄ©ç̱Æ

æ4ÍFáQ}}ƵÄv¤±Æ

æ5ÍF^ƫ夾¢Ì±Æ

æ6ÍF±ê©çÌsÀÆó]

wHappy Birthday åävA¶ÜêĨ¢Å [[õÆÆàÉc]ªâµ½àÌ[x

iHcX^900~{Å^2014NUj

_EÇÌ éIlñª¶ÜêÄ©çêÊAJµÄÐïlƵĬ·µÄ¢ÜÅðOOÉ`¢½Ðµ¢ÌR~bNB

§Ì«æGutHA~ZXvÉfÚ³ê½3ÒE3ªðÜÆß½àeÅ·B

»êÖÌȧÈæÞðàÆÉAÆÄà«ßשAÆ°âwZAÐïÆÌ©©íèÈǪ`©êĢܷB

2014N93úÌutHA~ZXv10ÉÍA±ÒªfÚ³êĢܷB

yutHA~ZXvÅÌoz

a¶Òi2014N2jAAJÒ^OÒi2014N3jAAJÒ^ãÒi2014N4j

w¨êl@åD«x

i¢«¢«®ïÐoÅÇ^1,200~{Å^2014N3j

{ÍA«ºëµÆAGw¢«¢«x2103N3©ç2014N2ÜÅAÚ³ê½u¾tÌv©çÒW³êĢܷB

ãÄq³ñÌ17ÑÌÆA¨êlE×q³ñÌðàA»µÄù©µ¢Ê^A»ÝÌãÄq³ñÆ×q³ñÌÊ^Å\¬³êÄ¢ÄA·ÁÆf¼ÉSÉi¦©¯éà̪ èÜ·B

ßÄÌâÀÅÌW©ç10NBäÁèƬ·µ±¯Ä¢éãÄq³ñÌÍð´¶Ü·B

wmIáQÒ̽ßÌAZXgÆÂÊxvæÌèø«

@êlÐÆèÌxj[YÆxT[rXx

iú{mIáQÒ¦ï oÅ^2,000~{Å^2013N12j

»êÅð§Âvæì¬ÌqgâQlÆÈéáªfÚ³êĢܷB

³çÉgVCEõÌóc³ñhðålöÉAXg[[ÉÁÄAÂÊxvæðwÔ±ÆÌÅ«éàeÉÈÁĢܷB

ÂÊxvæì¬Égíé»êEõÌFlɨ··ßÌêûÅ·B

w¹¢Èéæé̽©çàÌx

iV³oÅÐ^1,300~{Å^2013N10j

o¶O¸Ì±ÆðèÞɵ½G{BßÄÌDPðìñÅ¢évwª¢Ü·B

yȺA{¶æèz

u»ñÈ éÐ w¯ñ³ð@¤¯È¢ÌHxw¤¯½ç@ ñµñ¾æx ¢ëñÈÐÆ©ç@»¤¢íêÄ@}}Í@Ñ夢ñÅ@¯ñ³ð@¤¯½B»¤µ½çccvB

@¨ ÌÔ¿áñÉáQª éÆ°çêÜ·ªAñlÍYñ¾A¶ÞSðµÜ·BNX}XÌéɶÜê½u¹çvñÍA¶ÉÍ©êÄܹ͢ñªA_EǪ é±ÆªG©çí©èÜ·BÊäMvJDSã\ªðàð¢Ä¢Ü·B

w¶ÜêıȢ٤ª¢¢½ÈñÄÈ¢@[uo¶OffvÉæ¹Äx

i©àªíoÅ^1,200~{Å^2014N2j

â³»³ñª2014N2º{ÉVµ¢{ðo³êÜ·B

yȺAÇV·Åæè²z

â³³ñÍu©ªà_EÇÉ·Ê´ðÁÄ¢½ªA¼e©çw¹ð£ÁÄ È½çµ¶«ÄxƾíêACªyÉÈÁ½vÆUèÔéBDwÌÌÅÙÌ_EÇÈÇÌaCª¢¸xÅí©éV^o¶OffÉ¢ÄAuffŽÌIÊð·éæèASÄÌlª¶«â·¢ÐïðÂè½¢vÆLµÄ¢éB

wV^o¶OffÆu½ÌIðvx

iË`ÐV^780~{Å^2013NVj

fBAÉæoêµLôµÄ¢é¸_ÈãÌR³ñªÈºuo¶OffvH

ÀÍAÞÌÀÆÍYwlÈÌJÆãÅA¨SªÂ¢½Æ«©çu¶vðgßÉ´¶ÄçÁ½Æ¢¤±ÆÅ·B

ܽA±ÌâèÅYÝðø¦él½¿ðfÄà¢é»¤Å·B

u½ÌIðvÉ¢ġǤÈÁÄ¢éÌ©AǤâÁÄßêÎæ¢Ì©[[ƤĢ¦ªÐÆÂÉiè«êé͸ÍÈ¢¯êÇl¦Äݽ¢ÆA^Éü«ÁĢܷB

wÔLÌÆx

i|vÐ^1,600{Å^2013N2j

2002NÉwñîâsxŬàÆfr

[µ½³âs}ÅA¾ÈoϬàÉè]ª é]ã³ñB

wésð»¹æxÈÇA»ãú{ªø¦éâèð¥Ü¦½ìià½o³êĢܷB

{ÍA_EÇÌ éqÆÈðvªEQµ½Æ°ðæèã°½tBNVìiÅ·iÀÛÌÅÍ èܹñjB

ÅãÌÓ«ÉÍu{ªµÅà_EÇÈÇÌáQÉ¢ÄAÐïÌðð[ßéêÉÈêÎK¢Å·vÆL³êĢܷB

w¢Ì¿ðIÔÐï [o¶OffÌ¢Ü[x

iNHKoÅ^1,500~+Å^2013N12j

@y{ÌÑæèz

uV^o¶O¸ªú{Éã¤[[BqÇàðYޱƪK¹È̱Š豯éÉÍH Nષʳê¸É¶«Ä¢ÉÍH NHKvf

[T[ªYÝȪç»Ì¦ðTéAAŵÈâ©È|[gvB

@ÒÌâä³ñÍA1990NãÌuêÌ´}[J[vâè©ç_EÇÌ él½¿ÉÚðü¯AÐïÉâèñNð·é`ÅÔgÃèðißľ³ÁÄ¢éqrvf

[T[B¢Ì¿ÌIðÆ¢¤å«Èâèðæèã°AuL^·év±Æðg½ÆµÄAàOÌ»óª®µÄ èÜ·B

y\ ¬z

æ1ÍFV^¸Ìã¤2012NEú{@

æ2ÍFo¶O¸ªZ§µ½2013NEtX

@

æ3ÍFXN[jOÌðjÆvz@

æ4ÍFú{ªàñ¾¹@æ4ÍFÇñÈÐïðÂÁÄäÌ©

yFæ4ÍÅÍAJDSÆsELÌeÌïÌ®«Aú¶ÈijÌ®«ª¾É

L³êĢܷz

wgDGeBt@[Xgx

i©ïoÅ^ÅÝÅ800~{Àï¿^2011N8j

@±Ì¬àÍA_EÇÌ éuqvªålöÌtBNVBqª20Îðz¦Ä©çíÒÉÈé½ßÉèpðó¯éÆ¢¤AÕIÈàeÅ·Bèpª¬÷µ½ãAʽµÄqÍccB

¡wüðó]³êéêÍA¼ÚAÁ¡³ñɲA¾³¢B

@tatsuo.k@kuf.biglobe.ne.jp

yÒæèz

iF2013N12Ì_ÅjÍ38ÎÌ_EÌ é

EÖqðàÂ41ÎÌZÅ·B2NOÉ

ðfɵ½¬àwgDGeBt@[Xgxig21ÎhÌÓ¡jð«Üµ½BìÆðƵÄÍA2008NÉmòЩçw±Ì¢Ì·×ÄÍÌàÌxA2010Nɶ~É©çwçNa©·^xðoŵĢܷB

@wgDGeBt@[XgxÉÍA_EÇÌ é

ÆZƵÄÖíÁÄ«½Ì¼¶ªA¬àÆ¢¤`Å`©êĢܷBu_EÇÌ

ªèpÉæèíÒÉÈÁ½çǤÈé©vÆ¢¤ÝèÅA_EÇÒÌÁ¥Æ¢ïAÆ°ª´¶éìÑâÉÝÈÇðAZÌ_©ç\»µ½ìiÅ·B

@o¶OffÈǪâèÆÈÁÄ¢éð¡A_EÇðàÁĶÜêÄ«Äæ©Á½Æv¦éæ¤ÈA»ñÈìiÃèðS|¯Üµ½BÍåwãð¢ÄA¸ÁÆ

ƶð¤ÉµÄ«Üµ½B»Ì©ç´¶½±Æâl¦½±ÆA^âÉvÁ½±ÆÈÇð`É·éæ¤wß½æÅ·B³_A¯·é¼eÌC¿àAÅ«éÀèãÙµ½ÂàèÅ·B

@_EÇÌ é¨q³ñª¶Üê½Î©è̲ưâALg_EÇhÉÖíé·×ÄÌlÉÇñÅ¢½¾¯êÎK¢Å·B

wNw·éií½µj½¿Ìêç¢

@_EÇE©ÂÇ̺i ȽjÆÌéçµx

i¶vzÐ^1,800~{Å^2013N10j

Ǫ̀ñlÍA¤Éåw̳õÅAw[QÈÇhCcNwâ»ãvz̤ÒB

|à³ñÉ_EÇÌ é¨ì³ñA¡´³ñÉ©ÂÇÌ é¨ì³ñª¢é±ÆÅA±Ì{ªa¶µÜµ½B

uNwvÆuáQvÌ©©íèÆÍA¢©ÉHI

yȺA{ÌÑæèz

u[©©íè©ç¶ÜêéÍ? ¢Á½I ½¢Öñ¾I ð¼ÒÆÌ©©íèÅyµ¢±ÆEÅ«é±ÆÉ`FWI o^o^¾¯ÇAyµàðµà éºÆ̶ªANw·é½¿ðϦév

wuo¶OffvðÀ¤ È½Ö [qÇàðIÎÈ¢±ÆðIÔ[x

iukÐ{¿¶É^Å725~^2013N9j

uqÇàÉáQª é±ÆÍA»ÌÀª 龯̱ÆBp¶é±ÆÅàAqÇàª©í¢»¤È±ÆÅà èܹñv

[[\̾tªÚÉòÑñÅ«Ü·B{ÍA2003Nɧs³ê½åì³ñwqÇàðIÎÈ¢±ÆðIÔxifBJoÅjÉÁMC³Ì¤¦Å¶É»³ê½àÌB

Vµ¢o¶Offª4iF2013Nj©çÕ°¤ÆµÄnÜÁ½¡¾©ç±»ALÇñÅÙµ¢àeÅ·B

wAC¿áñ̢鳺x

iñ¬Ð^1,200~{Å^2013N4j

q³ñª©êÄ¢é\ÌÜèÔµªÌ¾tÉSŽêÜ·B

uå«ÈÁÄ¢ ¢«©½ÍAÝñÈA¿ª¤ñ¾æBAC¿áñÍAAC¿áñFæÞŽ³ñ·¢½¾tÅ·BÈñÄÍ¢¿«Èñ¾ë¤Æv¢Ü·vB

±Ì{ÍAåäs̬wZðäÉAAC¿áñÆÊíwÌqÇཿªß²·úíð`¢½ÇV·{éÅÌAÚªîÉÈÁĢܷB

¿ÉÍ·×ÄÇݼ¼ªÓÁÄ èÜ·BqÇཿÉàºÐÇñÅÙµ¢{I

w_EÇð½ÜµçÄé³çÀH

@[wZ»ê©çÌf[^eNjbN[x

ic¤oÅ^2,000~{Å^2013N6j

{é³çåw®ÁÊxwZ³@i³±åCj̲¡æ¶ªA²©gªuÌÇ©çèªoéç¢~µ©Á½vÆ¢¤g»êÅg¦éf[^hA»µÄgÌú©çg¦éÀHáhð·èñ¾f°çµ¢{ðoųêܵ½B

ȺA²¡æ¶æè

uàeÍᢳtü¯ÌàÌÅÍ èÜ·ªAÛìÒÌFlÉàÇñÅ¢½¾¯éæ¤Éïµ¢pêðÉÍgíÈ¢æ¤Éwßܵ½vB

¨q³ñÌSCÌæ¶ÖºÐîñðI

w_EÇÌÚ©ç `¨È©Ì©çÌbZ[W`x

ic¤oÅ^2,000~{Å^2013N6j

_EÇÌ éÙ©çÌbZ[WÆ¢¤æúIÈG{B

§ìÌSÉÈÁ½À¡æ¶ÍAàc@luqÌé¦ïv·ÅA·Nu_EÇvÉÖíÁľ³ÁĢܷB

ÅãÌÅÅuË¥AÚ½¿¤Üê¿á¢¯È¢ÌHvÆ{èð³¹éGÍK©II

w_EÇnhubN üùÅ

@[ÆëâwZE{ÝÅæègÞÃçE³çExvO[x

iú{¶»ÈwÐ^2,400~{Å^2013N3j

w_EÇnhubNx§s©ç8NðoÄüùŪ§s³êܵ½I

uͶßÉvÉ éÊèAO\NÉyÔú{ÅÌ_EÇÉ¢Ä̤â»Ì¬ÊÌSÄðÚÉüêñ¾Æ¾ÁÄàß¾ÅÍÈ¢A[Àµ½àeÉÈÁĢܷB_EÇÌ é¨q³ñÌNîðâí¸AíɤÉu¢Ä¨«½¢}Å·!!

{ÍJDSÅ̵ĢܷÌÅA²ó]ÌûÍ[EFAXEdbŲA¾³¢BA}]ÌlbgÊÌÅàÌ

¦XÅÌæèµ¢Í èܹñB

w^ÌäÁ謷L [_EÇðçÄĢܷB[x

iotÐ^952~{Å^2013N1j

_EÇÌ é§qE^ñÆA}}æÆE½¿ÎÈ©¨é³ñÌA¿åÁÆAÈqçÄGbZCR~bNÅ·B

u½¿ÎÈÆÉÍA^ðMªÉAâñ¿á·èÌjÌqª3lB

«Î¢Ìo[^[Ó«êÜèÌnCeVÈúÅ·BvÆÑÉ©êÄ¢éæ¤ÉAví¸A½¿ÎÈÆÌúíÉø«ÜêÜ·B

Φ龯ÅÈA6íÞÌRu^ÌäÁè±ÚêbvÍAÈ©È©ÇܹéàeÅ·B_EÇÌ é¨q³ñðçÄĢ鲼eâ²Æ°ÈOÌûàA«Î¢Å«é±ÆÔá¢ÈµÌ籬LÅ·B

wèðÂÈ®e½¿ [¸_ãðÜàé½ßÉ[x

iyÐ^1,000~{Å^2012N10j

uSú{èðÂÈ®ç¬ïvÌOgÅ éu¸_ãç¬ïvªAºa27Nɬ³êܵ½B»Ìï¬ãAÌƪA±Ì{Ìsŵ½Bú{ɨ¢ÄAܳɱ±©çAmIÉ᪢ª él½¿Ì¶«é ðçé½ß̬¢ªnÜèܵ½B

ȺuŧsÉ ½ÁÄvæèB

ºa27N7u Ƚ̨q³ñª¶ÝµÄ¢é±ÆÍ È½ÉÆÁÄàAܽ¼Ì·×ÄÌqÇཿÉÆÁÄàÓ`Ì é±ÆÈÌÅ·vÆêép[EobN̾tiwêæQÈ©êxjÉãܳêAܽAíãÌV@Ìî{Il ̸dÆ¢¤OÉãµ³êAmIáQÌqðàÂe½¿Í¢íêÈ«·ÊÉRµÄA±ÌqçÌlƵÄÌK¹ðè¢AeÌïiu¸_ãç¬ïvjð¬µÜµ½Bï¬ãÌÅÌÆƵÄoųê½{ÍAAV·Éàå«æèã°çêAܽANHKWIÌuÌ{IvÅNÇú³êASÉå«È½¿ðÜ«¨±µA1ÌxXgZ[ÆÈèܵ½B

ȺAȪ

ijáQÒî{@ÈÇ32Ì@¥ÅgíêÄ¢½u¸_ãvÆ¢¤\»ÍA1999N4©çumIáQvÉüßçêܵ½B

wqÇàÌBÉ í¹Ä³¦é1

CXgÅí©éXebvAbv@HÒx

iotÐ^952~{Å^2013N1j

BÉÂܸ«Ì éqÇàɳ¦é½ßÌV[Y{ªoųêܵ½B

uúXAqÇཿÆÛìÒÉڵĢéÃçX^btªAÐïI©§ÉKvȶZpð³¦éÆ«Ìû@âHvðïÌIÈêÊɦµÄÐîµÜ·vÆ éæ¤ÉACXgðg¢ª©èâ·©êĢܷB

HÒ©ç2rE´Ò¶áçX^[gµA3

EÒE4èEwÌg¢ûÒE5¨è`¢ÒE6Ðï¶ÒªAs³êé\èÅ·B

w±ÆΪ¶ÜêéÆ«x

i©àªíoÅ^1,200~{Å^2012NPj

â³»³ñÌÅV§Ì±Ì{ÉÍA»³ñ©gÌ^ȱÆÎÅAu½vÌåسÉ¢ĩêĢܷB

»±©ç²µÜ·B

y½Ìd³z

iOªj¢çÈ¢½ÈñÄÈ¢@_EÇÌlàANâ©Èüµ¢Fé¢ÅA·Îçµ¢Gð`ÅÍÈ¢©@ìêéæ¤Èâ³µ¢¹FÅA¹yðtÅA̤ÅÍÈ¢© iªjuÝñȯ¶lÔA¯¶½A½Ìd³ÉÏíèÍÈ¢I ¼eÉÍg¶ñÅêÄ èªÆ¤hƾ¢½¢Iviãªj

iÐï@l Sú{èðÂÈ®ç¬ï^200~^2010N11ÅsE2011NæRüj

@gsÒhÆ·ÆA·³Ü¶¢êÊðv¢©×ª¿Å·ªA±ÌûqðßéÆu¤ñH ±êÁÄo± éÈ vÆ©u¢¯È¢Æv¢ÈªçàA¢¢¾ÁÄéÈ vÆv¢½éߪ èÜ·BܸÍÆë©çl¦ÄÝܹñ©BusÒÌè`FbNV[gvà èÜ·ÌÅAgCµÄÝľ³¢B

@áQÒsÒh~@i³®¼ÌÍuáQÒsÒÌh~AáQÒÌ{ìÒÉηéxÉÖ·é@¥vjª2011N6ɬ§µA2012 N10©ç{s³êܵ½BÐïIãÒÌsÒÉÖ·é@¥ÆµÄÍA¶sÒh~@i2000N11{sjAîÒsÒh~@i2006NS{sjɱ@¥B±êçÌ@¥ª¬§µ½wiÉÍAÐïIãÒÖÌsÒªãðâ½È¢»Àª èÜ·B

ȺAܦª«æè²

@½¿eÍAáQÌ éíªqðÆÉ©©§³¹È¯êÎÆ}©³êAº³êéC¿ÉA¢Âà«ÜÆíêĢܷBu±ê͵¯Èñ¾vu¤îÈñ¾vÆͫᦽÜÜAmç¸mç¸Ì¤¿ÉgsKØÈÎhðµÄµÜ¤±ÆàµÎµÎ èÜ·BÀÍA±êªsÒÖÌüèûÅà éÌÅ·B

ç¬ï©çwÝñÈÅmë¤El¦æ¤ áQÒsÒh~@xi500~{Å^2012N2jàs³êĢܷB

Sú{èðÂÈ®ç¬ïsÌûqEÐð²ó]ÌûͼÚA

@ȺֲA¾³¢B

TEL 03|3431|0668@FAX 03|3578|6935

HP©çà\µßÜ·B

http://www.ikuseikai-pan.jp/books/order/

w ȽÆí½µ í½µÆ È½ [mIáQÒ©çÌbZ[W[x

i¬wÙ^1,400~{Å^2012NPj

uáQÌL³ÉÖíç¸ANઽèOÉéç¹éÐïvðÚwµÄAsaJæbäõÉuÏêÁÆvªa¶µ½ÌÍA¡©çñ30NOB1985NÉÍA©ª½¿ÅNbL[𻢵̷érWlXð§¿ã°½AܳÉæìÒI¶ÝªA±±uÏêÁÆvÅ·i2002N©çNPO@lÉjBü¡µ¢¤ið¶Ýo·±ÆÉÖèðÁÄæègñŢܵAR[q[VbvâXgà èÜ·B2010NÉÍAáQÒÆíÒª¤Ééç·uÏêÁÆÌÆ ¢±ÁÆvàa¶B@dâ¶A]ÉðyµÞl½¿ÌüçÈ¢úíªAví¸nbƳ¹çêé¶ÍÆA¤É¿½|[g[gÅÔçêĢܷB[Àµ½¶ª`íÁÄ«ÄuÝñÈK¹»¤¾È vÆSª·©ÈèÜ·B

wnbs[o[XfC3.11 @[ ÌúAíÐnŶÜê½qÇཿÆų̛ê[x

iò¹VÐ^1,200~{Å^2012NRj

¶Íð©ê½ÀͳñÍAðNÌS{A{eBA®Ì½ßÉ{é§ÉüèA»±ÅôRAåkÐÌúɶÜê½q̱Æð¨ÉµÜ·B»±©çA±Ìunbs[o[XfC3.11vWFNgvªnÜèܵ½Bú{jZt¦ïÌãÅAC^[lbgŮ檬³êAÊ^WªJóêA¡ñÌoÅÉqªÁÄ¢«Ü·B

Ðî³ê½11l̨q³ñƻ̲ưÌÉA_EÇÌ é²¡t°iÍé¹jñà¢Ü·B ÌúA\èæèPJàAßOS߬Éa¶BÆ°ÍdðxñÅa@É©¯Â¯Aïð¦ê½»¤Å·Bu±Ìqɽð~ÁÄàçÁ½Æ´ÓµÄ¢Ü·B{ÉA½©ð´¶Ä¶ÜêÄ«Äê½Ì©ÈÆv¢Ü·BïÕAÅ·æËv

Æ̨³ñ̾tÉSðŽêÜ·B

nbs[o[XfC3.11EFuTCg http://happybirthday311.jp/

wg_EÇhðZD«ÉI@Â\«Ö̧í@[u ¹û®vÆÌ«Ìæ³[x

iò¹VÐ^1,200~{Å^2012NRj

R^wmÍAÌR[³ñiwÒÅw³ç̪ìÅL¼j̳¦ðîɵ½s ìsÉ éwKmBwÔ±ÆÉnfBðàÁ½qÇàâáÒ½¿ªAZâwðSÉAêlÐÆèÉÁ½y[XÅwñŢܷBu

¹û®vÆÄÎêéû@ðx[XɵĢÄAlp¢^Cð³ïƵA^CðÚÅ©ÄèÅìµÈªçÊæèÌ´âvZÌdgÝðð·éwK@Å·B@¶ÄA_EÇÌ él½¿ÍgªêèÅ·BeX«ª èÜ·ÌÅAÇñÈ×û@ª¢¢©ÍêTÉ;¦Ü¹ñªAêÂÌû@ƵÄQlɵľ³¢B

±Ìûqð²ó]ÌûÍR^wmÖ

TEL 042-54-4709@FAX 0422-54-4425 F 500~{¿

- | HOME

- | ±ÌTCgÉ¢Ä

- | NEì |

- vCoV[ |

- TCg}bv |

- ¨â¢í¹ |